Als Arzt in Ostafrika - Tansania und Kenya 1986/87

Besteigungen von Kilimandscharo, Mawenzi und Mt. Kenya (Auszüge aus Rundbriefen sowie nachträgliche Ergänzungen)

Anreise nach Tansania

Die Reisevorbereitungen - eigentlich nur viele, aber dennoch wichtige Kleinigkeiten - halten mich bis zur letzten Minute in Atem; genauer gesagt, ich muss in der Nacht vor dem Abflug sogar durcharbeiten, um alles fertigzubekommen. Als Entschädigung für diesen Stress genieße ich dafür auf dem herbstlichen Flug von München nach Barcelona bei bestem Wetter eine hervorragende Aussicht auf den gesamten Alpenhauptkamm - von den Bayerischen Voralpen bis zu den Bergen südlich der Dauphine. Auch kann ich jede Menge Gipfel bestimmen, die wir schon bestiegen haben.

In Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, angekommen, gibt es zunächst einige Schwierigkeiten: z.B. Behinderungen durch mein Riesengepäck (insgesamt 43 kg!) oder wegen ungenügender Informationen ein etwas frustrierendes Suchen nach einem Hotel. Dabei zeigt es sich gleich ganz deutlich, dass das Alleinreisen nicht nur teurer und umständlicher ist, sondern einfach auch viel weniger Spaß macht. Zwei Tage später fahre ich dann mit vollen Gemeinschaftstaxis bzw. Bussen von Kenia nach Tansania weiter.

Das Machame Hospital

Machame ist ein Dorf direkt am Fuß des Kilimandscharo in ca. 1500 m Höhe inmitten von fruchtbaren Bananen- und Kaffeeplantagen. Christian Emans, der hier seit drei Jahren als Arzt arbeitet, hat mir dankenswerterweise im gleichnamigen Hospital eine Stelle als (unbezahlter) "Visiting Doctor" vermittelt. Es ist ein Missionskrankenhaus der evangelischen Kirche mit etwa 220 Betten und einer angegliederten Schule zur Ausbildung von sogenannten "Medical Assistants".

Ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass es sich hierbei um das etwa doppelt so große und mehr spezialisierte (Überweisungs-) Krankenhaus KCMC (Kilimandscharo Christian Medical Center) in der 28 km entfernten Provinzhauptstadt Moshi handelt. Im Nachhinein bin ich aber ganz froh um diesen kleinen Irrtum, da es mir hier eigentlich viel besser gefällt: das Krankenhaus ist noch überschaubar, die Atmosphäre familiär, und die Leute sind sehr freundlich. Auch ist durch die Höhenlage das Klima angenehmer als im 700 m tiefer gelegenen Moshi und die Malariagefahr geringer sowie die unmittelbare Umgebung um einiges schöner.

Das Gesundheitssystem in Tansania

Die ärztliche Versorgung in diesem Land unterscheidet sich grundlegend von der unsrigen. Akademisch ausgebildete Ärzte gibt es nur ganz wenige - die Hauptarbeit wird von den "Medical Assistants" geleistet. Sie werden in einem dreijährigen Studium als "Basisärzte" ausgebildet und arbeiten dann meist allein in primitiven Minikliniken auf dem Land. Problemfälle werden an das nächstgrößere Krankenhaus verwiesen, in denen oft auch nur ein einziger Arzt mit mehreren Helfern arbeitet. Dieser ist meist ein "Assistant Medical Officer", der durch eine zusätzliche eineinhalbjährige Weiterbildung zum Doktor mit entsprechendem Titel aufgestiegen ist. Auch hier in Machame werden zunächst alle Patienten von den Medical Assistants untersucht und bei ambulanten Routinefällen gleich komplett von diesen behandelt. Die Ärzte (im Durchschnitt etwa acht) sind nur für die Problemfälle sowie für die stationären Patienten zuständig. Außerdem werden alle normalen Entbindungen von Hebammen alleine durchgeführt, so dass das System trotz Ärztemangel einigermaßen gut funktioniert.

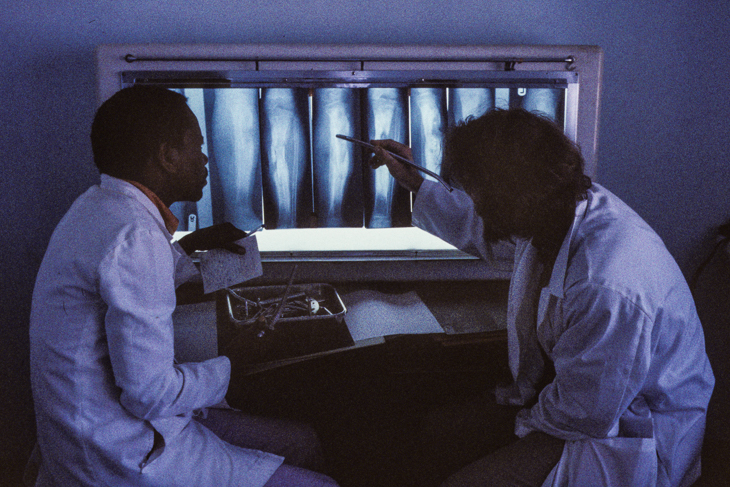

Die Ärzte verdienen hier allerdings - bedingt durc h das sozialistische Wirtschaftssystem - so wenig, dass sie davon nicht leben können und deshalb nebenher noch etwas anderes machen müssen, z.B. in der eigenen Landwirtschaft arbeiten. So kostet etwa das Essen, das ich vom Krankenhaus bekomme, im Monat fast so viel, wie ein Arzt hier verdient. Dadurch wandern natürlich viele Ärzte aus - stattdessen müssen dann von Übersee (gutbezahlte) Entwicklungshelfer kommen, die zur medizinischen Versorgung eigentlich nicht mehr nötig wären, wenn nur die ausgebildeten einheimischen Ärzte genügend bezahlt bekämen. Hilfreich sind Ausländer allerdings nach wie vor für Unterricht und Weiterbildung, denn der medizinische Standard ist doch deutlich niedriger als bei uns und verbesserungsbedürftig. So gibt es z.B. wegen fehlender oder defekter Ausrüstung bzw. mangelnder Erfahrung kaum eine Möglichkeit, Knochenbrüche operativ zu versorgen. Auch die orthopädische Abteilung im KCMC ist von den operativen Möglichkeiten her ziemlich eingeschränkt.

h das sozialistische Wirtschaftssystem - so wenig, dass sie davon nicht leben können und deshalb nebenher noch etwas anderes machen müssen, z.B. in der eigenen Landwirtschaft arbeiten. So kostet etwa das Essen, das ich vom Krankenhaus bekomme, im Monat fast so viel, wie ein Arzt hier verdient. Dadurch wandern natürlich viele Ärzte aus - stattdessen müssen dann von Übersee (gutbezahlte) Entwicklungshelfer kommen, die zur medizinischen Versorgung eigentlich nicht mehr nötig wären, wenn nur die ausgebildeten einheimischen Ärzte genügend bezahlt bekämen. Hilfreich sind Ausländer allerdings nach wie vor für Unterricht und Weiterbildung, denn der medizinische Standard ist doch deutlich niedriger als bei uns und verbesserungsbedürftig. So gibt es z.B. wegen fehlender oder defekter Ausrüstung bzw. mangelnder Erfahrung kaum eine Möglichkeit, Knochenbrüche operativ zu versorgen. Auch die orthopädische Abteilung im KCMC ist von den operativen Möglichkeiten her ziemlich eingeschränkt.

Dort sammeln sich neben Patienten mit komplizierten Knochenbrüchen, Amputationen oder Verkrüppelungen auch einige Querschnittgelähmte. Ebenso gibt es eine Reihe von Patienten mit verschiedenen Hüftleiden, denen mangels anderer Alternativen nur noch mit der ersatzlosen Entfernung des Hüftkopfes geholfen werden kann, was durch starkes Hinken aber eine große Behinderung bedeutet. Es gibt weder einen Röntgen-Bildwandler für Durchleuchtungen noch ein Sonographie-Gerät. Die Medikamentenauswahl ist ebenfalls beschränkt - "out of stock" (nicht mehr vorrätig) ist ein viel benützter Begriff. Der Nachschub klappt oft nicht und viele Lieferungen aus dem Ausland erreichen nie ihr Ziel.

Das Machame Hospital ist hier allerdings etwas besser dran - es besitzt sogar spezielle Geräte zur Magenspiegelung oder zur Knochenbruchbehandlung aus Deutschland und hat eine relativ große Auswahl an Antibiotika. Diese werden wegen der häufigen Infektionskrankheiten (mit Abstand steht die Malaria an der Spitze) auch oft gebraucht, wobei wegen der fehlenden Resistenzprüfungen ihre Anwendung vor allem empirisch erfolgt. Auf Grund der geringeren technischen Möglichkeiten beruht die Diagnostik ganz allgemein hauptsächlich auf klinischer Erfahrung, was an sich ja nicht schlecht ist, aber gelegentlich doch ihre Grenzen hat. Ein großer Fortschritt in der Behandlung waren die vor einiger Zeit für tropische Krankenhäuser entwickelten kleinen Infusionseinheiten, mit denen billig und ohne große Transportprobleme an Ort und Stelle sterile Lösungen zur intravenösen Therapie hergestellt werden können. Bei dieser Entwicklung war ein deutscher Anästhesist aus Machame beteiligt, der damit beschäftigt ist, im ganzen Land weitere Einheiten aufzubauen, damit sich Tansania vollständig autark versorgen kann.

Eigene Tätigkeit im Krankenhaus

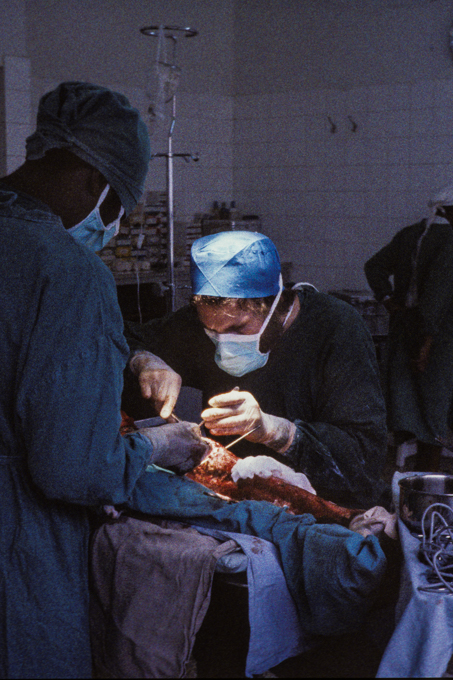

Nachdem ich etwa drei Wochen Zeit hatte, mich etwas einzuarbeiten, bin ich allein für die chirurgische Männerstation zuständig, die im Durchschnitt 15 Patienten hat. Neben einigen Knochenbrüchen und allgemeinchirurgischen Fällen gibt es auch eine Reihe von urologischen Patienten. Z.T. bin ich allerdings hiermit etwas überfordert, andererseits ist das wiederum ein Ansporn zum Nachlesen. Durch die verschiedenen Operationen bekomme ich auch etwas von der Gynäkologie und Geburtshilfe mit. Ich lerne also ein relativ breites chirurgisches Krankheitsspektrum kennen, wie man es hier in Deutschland als einzelner höchstens noch in einem kleinen Kreiskrankenhaus vorfinden kann.

An drei Tagen in der Woche wird operiert, wobei Vorbereitung und Ausführung manchmal recht lange brauchen, wie man überhaupt oft auf irgendetwas warten muss. An zwei Tagen wird eine ausführliche Visite gemacht, und auch am Samstag wird bis mittags gearbeitet. Allerdings ist der Dienst unter der Woche dafür oft schon um drei Uhr beendet, so dass endlich einmal genügend Zeit zum Nachlesen und Lernen bleibt.

Gelegentlich bin ich aber auch bis in die Nacht hinein beschäftigt, wenn gerade viel zu tun ist. Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben sind etwas verwischt, da ich in einem Haus nur 50 m vom Hospital entfernt wohne, was mir aber hier nicht viel ausmacht.

Im OP helfe ich bei einigen größeren Eingriffen mit, die einmal pro Woche von einem chirurgische Facharzt durchgeführt werden, z.B. bei Operationen von Magengeschwüren oder -tumoren, Milz, Niere oder Kropf. Kleinere Operationen führe ich allein aus, etwa Entfernungen von Zysten, Fremdkörpern, Lymphknoten oder Hämorrhoiden. Mein größter selbständiger Eingriff ist eine notfallmäßige Laparatomie (Baucheröffnung): Bei einer Frau war es nach einer Schwangerschaftsunterbrechung zu einem Eileiterabszess gekommen, der durchgebrochen ist und durch den Eiter eine gefährliche Infektion im ganzen Bauchraum verursacht hat. Eine solche Operation wird bei uns nur durch einen Oberarzt oder Facharzt vorgenommen - hier sind zwar noch zwei andere Ärzte, aber Nichtchirurgen, dabei, so dass ich selbst die notwendige Entfernung von Eileiter und Eierstöcken auf der befallenen Seite durchführen muss. Vor kurzem war eine andere Frau mit der gleichen Vorgeschichte trotz Operation an den Komplikationen gestorben - diesmal geht Gott sei Dank alles gut.

Menschen, Sprache und Kontakte

Die Patienten kommen z.T. von weit her - auch sind viele Massai-Nomaden darunter, so daá im Krankenhaus ein buntes Menschengewirr herrscht. Die Patienten werden meist von Angehörigen begleitet, die auch für sie kochen. Auf den Stationen sind bis zu 20 Betten in einem Saal, aber es gibt auch kleinere Zimmer, z.B. auf der Privat- und Intensivstation. Die Leute sprechen entweder Swahili, das in ganz Ostafrika (Tansania, Kenia, Uganda) verstanden wird, oder ihre lokale Sprache (Kichagga). Da auch die Massai ihre eigene Sprache haben, ist eine Verständigung mitunter nicht ganz einfach. Die offizielle Sprache im Krankenhaus (z.B. beim morning-report) ist Englisch, wobei die Kenntnisse der Schwestern allerdings z.T. nicht sehr groß sind. Der Unterricht in der Schule wird - hauptsächlich wegen der Literatur - ebenfalls in Englisch abgehalten, was aber beim Erklären komplizierter Sachverhalte gelegentlich trotzdem etwas Schwierigkeiten machen kann - dafür ist es zumindest für mich eine gute Übung.

Die Arbeit beginnt jeden Morgen mit einer kurzen Andacht in Swahili, von der ich zwar nichts verstehe, die ich aber zum Nachdenken benutze. Dafür freue ich mich über die aus vollem Herzen gesungenen Lieder, die mir gut gefallen - die Afrikaner sind sehr musikalisch, und es gibt sogar einen eigenen Krankenhauschor. In der Kirche am Sonntag werden von einigen Leuten aus Geldmangel auch Naturalien gespendet, z.B. Früchte, Eier oder sogar Hühner. Nach dem Gottesdienst werden sie dann zugunsten der Kirche versteigert.

Über die Frau eines hier in Machame arbeitenden deutschen Gynäkologen habe ich auch den Kilimandscharo Mountain Club (KMC) kennengelernt. Seine Mitglieder sind größtenteils Entwicklungshelfer aus verschiedenen Nationen. Außer an verschiedenen Mitgliederabenden (es ist schon etwas seltsam, in Ostafrika einen Diavortrag über Kanada zu sehen) nehme ich z.B. auch an einer Exkursion zu einem in der Nähe gelegenen Wildlife College teil, das hauptsächlich Führungskräfte für die Nationalparks verschiedenster afrikanischer Länder ausbildet. Dabei sehen wir auch einen hervorragenden Tierfilm. Das ist schon etwas Besonderes, denn Fernsehen gibt es hier natürlich nicht.

Nachdem ich im Krankenhaus bekannt geworden bin, werde ich sowohl bei Einheimischen als auch von hier lebenden Europäern eingeladen. Einmal bin ich auch auf einer Hochzeit eingeladen, wobei mir auffällt, dass ich unter mehr als 200 Gästen der einzige Weiße bin. Selbst wenn bei einem Treffen hauptsächlich Deutsche beisammen sind, findet doch die Unterhaltung meistens in Englisch statt, da oft ein Einheimischer oder ein Amerikaner dabei ist. Anfangs wohne ich mit einem gleichaltrigen amerikanischen Chirurgen zusammen, der für drei Monate ebenfalls als Gastarzt arbeitet - danach trifft ein weiterer Amerikaner namens Mark ein. Da ich z.T. auch englische Bücher lese, kann ich auf diese Weise meine Sprachkenntnisse etwas verbessern. Auch mit Christian Emans und seiner Frau bin ich öfter zusammen, verstehe mich gut mit ihnen und erfahre von den beiden viel über Hintergründe und Probleme von Land, Leuten oder dem Krankenhaus. Sie gehen im Dezember allerdings - nach insgesamt sieben Jahren in Tansania - mit ihren Kindern wieder nach Deutschland zurück, wobei vorher noch ein großes Abschiedsfest stattfindet. Für das Krankenhaus ist dieser Weggang jedenfalls ein großer Verlust.

Nachdem ich im Krankenhaus bekannt geworden bin, werde ich sowohl bei Einheimischen als auch von hier lebenden Europäern eingeladen. Einmal bin ich auch auf einer Hochzeit eingeladen, wobei mir auffällt, dass ich unter mehr als 200 Gästen der einzige Weiße bin. Selbst wenn bei einem Treffen hauptsächlich Deutsche beisammen sind, findet doch die Unterhaltung meistens in Englisch statt, da oft ein Einheimischer oder ein Amerikaner dabei ist. Anfangs wohne ich mit einem gleichaltrigen amerikanischen Chirurgen zusammen, der für drei Monate ebenfalls als Gastarzt arbeitet - danach trifft ein weiterer Amerikaner namens Mark ein. Da ich z.T. auch englische Bücher lese, kann ich auf diese Weise meine Sprachkenntnisse etwas verbessern. Auch mit Christian Emans und seiner Frau bin ich öfter zusammen, verstehe mich gut mit ihnen und erfahre von den beiden viel über Hintergründe und Probleme von Land, Leuten oder dem Krankenhaus. Sie gehen im Dezember allerdings - nach insgesamt sieben Jahren in Tansania - mit ihren Kindern wieder nach Deutschland zurück, wobei vorher noch ein großes Abschiedsfest stattfindet. Für das Krankenhaus ist dieser Weggang jedenfalls ein großer Verlust.

Diesmal lebe ich im Gegensatz zu sonstigen Reisen für eine Zeit lang in einer völlig anderen Welt, gänzlich losgelöst von Deutschland. Der Kontakt mit zu Hause wird lediglich durch Briefe aufrechterhalten, die allerdings z.T. recht lange unterwegs sind. Zu meinem Geburtstag, der völlig unauffällig und still verläuft, sind fast gleichzeitig drei Briefe an mich abgeschickt worden, die zwischen 11 und 22 Tagen bis Machame brauchen. Da ich auch keine Nachrichten höre oder Zeitungen lese, lebe ich hier z.T. gewissermaßen in einer Eremitage. Trotzdem bereue ich es keinesfalls, dass ich meine Stelle in München aufgegeben habe und hierhergekommen bin. Die Erfahrungen, die ich menschlich und medizinisch sammle, machen für mich diesen Aufenthalt zweifellos sehr wertvoll.

Die wirtschaftliche Lage Tansanias

Tansania ist ein armes Land und die Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage sind im täglichen Leben deutlich zu spüren. Besonders seit dem Krieg mit dem benachbarten ugandischen Diktator Idi Amin im Jahr 1979, der zwar von allen Seiten begrüßt wurde, aber das Land ohne jede finanzielle Unterstützung aus dem Ausland mit einem riesigen Schuldenberg hinterließ, ist Tansania auf Grund des chronischen Devisenmangels eines der ärmsten Länder Afrikas. Hinzu kommt die sozialistische Wirtschaftsform und die in den meisten afrikanischen Ländern übliche Korruption, die dazu geführt haben, dass viele Dinge überhaupt nicht oder nur zu hohen Preisen bzw. auf dem Schwarzmarkt erhältlich sind. Das zeigt sich auch besonders stark zwischen offiziellem und Schwarzmarkt-Wechselkurs, der fast 1:3 beträgt. Bis vor einem halben Jahr gab es lange Zeit fast kein Benzin mehr - erst durch die niedrigeren Ölpreise und die Abwertung des tansanischen Schillings hat sich die Lage wieder normalisiert. Das öffentliche Transportsystem, das praktisch zum Erliegen kam, funktioniert zwar wieder, aber fast alle Fahrzeuge sind chronisch überfüllt. Wegen fehlender Ersatzteile sind sie z.T. sehr altersschwach und man braucht viel Zeit und Geduld zum Reisen. Die Inflation im Lande ist groß - das Hospital musste erst vor kurzem seine Gebühren um 50% erhöhen und hat trotzdem hohe Schulden. Die staatlichen Krankenhäuser wiederum sind zwar offiziell kostenlos, in Wirklichkeit aber ist auch hier für die Behandlung (Bestechungs-) Geld nötig.

Reisen in Entwicklungsändern

Auch für Touristen gibt es einige bürokratische Probleme: So wird etwa eine Devisenerklärung verlangt, die das Geldtauschen umständlich und langwierig macht. Für die Besteigung des Kilimandscharo braucht man obligatorisch einen Führer, und die für Ausländer sehr teure Genehmigung bekommt man nur am Haupteingang, was von Machame aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Tagesreise bedeutet, obwohl die Entfernung hin und zurück nur etwa 120 km beträgt. Zum Glück bekomme ich ein Visum als "temporary resident", was vor allem als Tourist wegen der billigeren Nationalparkgebühren einige Vorteile bietet. Hierzu sind jedoch neben einem Empfehlungsschreiben des Krankenhauses auch sieben Passbilder und fünf Unterschriften von einheimischen Bürgen oder Zeugen notwendig!

Auch für Touristen gibt es einige bürokratische Probleme: So wird etwa eine Devisenerklärung verlangt, die das Geldtauschen umständlich und langwierig macht. Für die Besteigung des Kilimandscharo braucht man obligatorisch einen Führer, und die für Ausländer sehr teure Genehmigung bekommt man nur am Haupteingang, was von Machame aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Tagesreise bedeutet, obwohl die Entfernung hin und zurück nur etwa 120 km beträgt. Zum Glück bekomme ich ein Visum als "temporary resident", was vor allem als Tourist wegen der billigeren Nationalparkgebühren einige Vorteile bietet. Hierzu sind jedoch neben einem Empfehlungsschreiben des Krankenhauses auch sieben Passbilder und fünf Unterschriften von einheimischen Bürgen oder Zeugen notwendig!

Die Verhältnisse im benachbarten, kapitalistisch orientierten und daher reicheren Kenia sind in dieser Hinsicht um einiges besser, trotzdem handelt es sich ebenfalls um ein typisches Land der Dritten Welt. Das gilt z.B. trotz eines modernen westlichen Stadtzentrums auch für die City von Nairobi: Neben Hochhäusern und pompösen Gebäuden findet man nur wenige Meter weiter verdreckte Straßen mit Mini-Geschäften, billige, aber schäbige Hotels, heruntergekommene Häuser, jede Menge Straßenhändler, aufdringliche Taxifahrer, Bettler usw. Das mag für viele sicher wenig verlockend klingen - wir haben jedoch auf unseren letzten vier Reisen nur derartige Verhältnisse vorgefunden und sind trotzdem immer wieder in solche Länder gereist. Man kann sich auch in gewisser Hinsicht daran gewöhnen, bzw. man nimmt die damit verbundenen Unannehmlichkeiten in Kauf, da andererseits das Reisen dort - zumindest für mich - interessanter ist als in Europa. So wäre mir mittlerweile ein "normaler" Urlaub am Meer oder eine reine Besichtigung europäischer Städte etwas zu langweilig - vielleicht fühle ich mich dabei auch zu wenig gefordert. Jedenfalls bin ich sicher nicht das letzte Mal in einem "Entwicklungsland". Abgesehen von landschaftlichen Schönheiten, hohen Bergen oder exotischen Eindrücken trifft man ja auf fremde Kulturen und kann von den Lebensweisen der einheimischen Bevölkerung einiges lernen.

Die Länder der Dritten Welt sind trotz verschiedener Menschen, Religionen und Kulturen in Südamerika, Afrika und Asien in vieler Hinsicht recht ähnlich - die zweifellos vorhandenen Unterschiede wiederum machen das Reisen sehr abwechslungsreich.

Wanderung zum Shira-Plateau

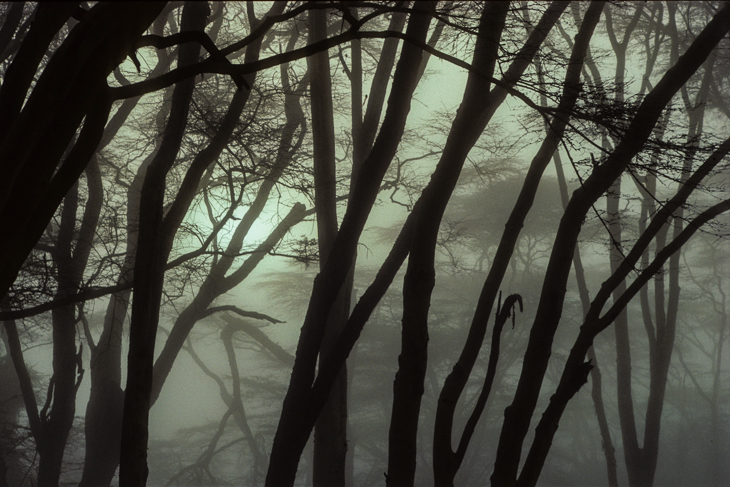

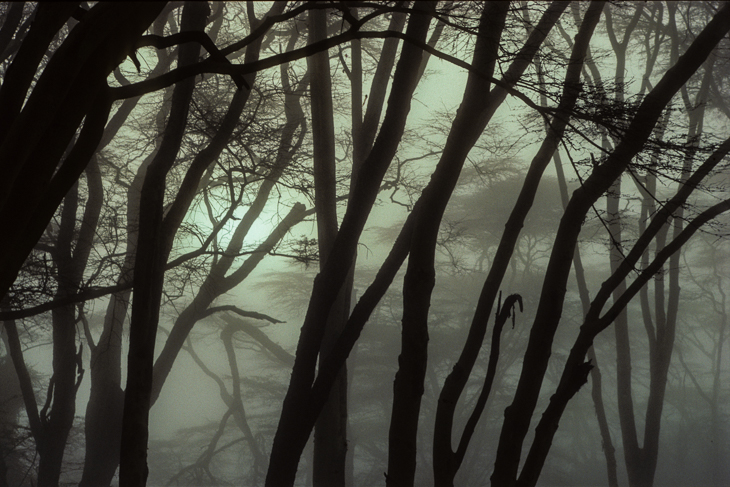

Während der Regenzeit von November bis Mitte Dezember ist der Kilimandscharo meist in Wolken gehüllt - wenn er allerdings einmal frei ist, hat man vom Krankenhaus aus einen schönen Blick auf den mehr als 4000 m höheren Gipfel. Man kann sogar direkt vom Hospital zu einer Besteigung dieses ehemaligen Vulkans aufbrechen. Den unteren Teil des Weges begehen wir insgesamt zu fünft an einem verlängerten Wochenende im November, unter anderem auch zu Trainings- und Akklimatisationszwecken.

Von Machame aus geht es no ch eine Stunde durch bewohntes und landwirtschaftlich genutztes Gebiet, bis man an der Nationalparkgrenze dichten Regenurwald betritt, der bis etwa 3000 m Höhe hinaufreicht und an dessen Grenze auch die erste Hütte liegt. Die zweite Hütte, in der wir bernachten, liegt noch einmal 800 m höher auf dem großen baumfreien Shira-Plateau. Diese runden Blechhütten sind etwa mit unseren Biwakschachteln vergleichbar, haben aber innen außer einer primitiven Feuerstelle überhaupt keine Einrichtung. Man schläft auf Gras- oder Holzböden und muss alles Notwendige selbst mitbringen, während die Hütten für der "normalen" Touristenroute natürlich etwas komfortabler sind.

ch eine Stunde durch bewohntes und landwirtschaftlich genutztes Gebiet, bis man an der Nationalparkgrenze dichten Regenurwald betritt, der bis etwa 3000 m Höhe hinaufreicht und an dessen Grenze auch die erste Hütte liegt. Die zweite Hütte, in der wir bernachten, liegt noch einmal 800 m höher auf dem großen baumfreien Shira-Plateau. Diese runden Blechhütten sind etwa mit unseren Biwakschachteln vergleichbar, haben aber innen außer einer primitiven Feuerstelle überhaupt keine Einrichtung. Man schläft auf Gras- oder Holzböden und muss alles Notwendige selbst mitbringen, während die Hütten für der "normalen" Touristenroute natürlich etwas komfortabler sind.

Da die anderen zu erschöpft sind, breche ich am Nachmittag allein zu einer Gipfelbesteigung auf. Dazu muss ich das gesamte Plateau überqueren, wobei ich erst jetzt die große Entfernung realisiere, ca. acht Kilometer einfache Strecke! Die beiden höchsten Gipfel des Shira-Kammes (etwa 3900 m) sind bergsteigerisch kein Problem. Doch der Rückweg wird zu einem Wettlauf mit der hereinbrechenden Dunkelheit, den ich trotz längerer Jogging-Einlagen verliere. Ohne Taschenlampe erreiche ich die Hütte erst bei vollständiger Dunkelheit, wo meine zurückgebliebenen Begleiter schon sehr in Sorge um mich sind.

Viel Arbeit im Dezember

Die letzten Wochen des Jahres werden für mich ziemlich arbeitsintensiv. Zusätzlich zur normalen Arbeit kommen mehrere Nacht- und Wochenenddienste hinzu, wobei ich nach einem Autounfall mit zwei Verletzten eine Nacht komplett durcharbeiten muss. Auch gibt es einige Notoperationen bei Nacht, wobei ich noch mehr Laparotomien (Baucheröffnungen), meist wegen akuter Entzündungen, durchführe. Dieses selbständige Handeln und Operieren schafft einem Befriedigung, besonders dann, wenn alles gut läuft.

Im Dezember gibt es auch deshalb ziemlich viel zu tun, da durch Urlaub und Ärztewechsel zwischendurch ein spürbarer Mangel an Doktoren auftritt. Wir, der amerikanische Assistenzarzt Mark und ich, sind also genau zum richtigen Zeitpunkt im Krankenhaus, wo wir am nötigsten gebraucht werden. Ganz besonders gilt dieses in der Woche vor Weihnachten, da ein Zwischenexamen für die Studenten zusätzlichen Arbeitsaufwand erfordert. Dabei arbeite ich die schriftliche Prüfung in der Chirurgie und Orthopädie aus und korrigiere sie, was etwas anstrengend ist, da ich - im Gegensatz zur gängigen Praxis hier - absichtlich aus eigener Erfahrung heraus keine einzige "Multiple-Choice"-Frage, sondern nur offene Fragen verwende. Das mündliche bzw. praktische Examen findet dann am Krankenbett mit Vorstellung eines Patienten, Demonstrationen von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden und verschiedenen Fragen statt, was pro Student mindestens eine halbe Stunde dauert. Trotzdem macht es - ebenso wie der Unterricht in der Schule - auch Spaß.

Enttäuschungen vor Weihnachten

Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Frustrationen und Enttäuschungen. Insgesamt liegen Höhen und Tiefen dicht beieinander, so dass ein früherer Ausspruch von Isabell aus dem Jahr 1977 zutrifft: "Insofern gleicht mein Leben einer Hochgebirgslandschaft". Vor Weihnachten halte ich mich - wie überhaupt im letzten halben Jahr - allerdings mehr in den Tälern als auf den Bergen auf. Z.B. muss ich hier im Krankenhaus erleben, dass junge Menschen, die ich behandelt oder gar operiert habe, trotz längerer Behandlung sterben. Wegen mangelnder technischer Möglichkeiten oder fehlender Medikamente ist man manchmal recht machtlos. Und so sterben hier immer noch Kinder wegen Komplikationen nach Masern-Infektionen.

Andere Tiefpunkte sind mehr persönlicher Art: Zum einen zeigt es sich wieder, dass unsere medizinische Ausbildung in Deutschland sowohl im Vergleich zu den USA als auch zu Tansania ein praktisches Defizit aufweist. Natürlich habe ich seit dem Staatsexamen auch schon wieder einiges vergessen, was sich vor allem in der Inneren Medizin, aber auch in der Kinderheilkunde und Gynäkologie bzw. Geburtshilfe bemerkbar macht, zumal ich mich ja schon ziemlich frühzeitig für eine Spezialisierung entschlossen habe. Deshalb ist meine medizinische Basis auch nicht breit genug, um all das abzudecken, was in einem kleinen Krankenhaus wie hier nötig ist.

Eine weitere Frustration ist, dass ich zum ersten Mal während all unserer Reisen erfolgreich bestohlen werde. Durch den Mangel an Transportmitteln (vor allem am Wochenende mit mehr Leuten, aber weniger Fahrzeugen) muss ich am Sonntag vor Weihnachten auf dem Weg von Moshi nach Machame einen völlig überfüllten Minibus benutzen. Es ist so eng, wie ich es vorher noch nie erlebt habe, was den Diebstahl natürlich sehr erleichtert hat.

Der (professionelle) Dieb schlitzte meine Tasche, die ich in der Hand hielt, auf und holte nur meine kleine Minox-Kamera heraus, wobei der Film leider fast ganz belichtet war. Außerdem schaffte er es in dem fürchterlichen Gedränge tatsächlich, aus meiner vorderen Hosentasche meinen Geldbeutel mit einem allerdings nur völlig unbedeutenden Betrag sowie aus meiner Gesäßtasche auch noch meinen Taschenkalender zu klauen. Das ärgert mich am meisten, da ich ihn als Tagebuch benützt habe und somit alle meine Notizen inklusive Adressen verloren gehen. Ich bemerke den Verlust sogar noch während der Fahrt, aber obwohl ich die Leute um mich herum absuche, ist es natürlich schon zu spät - jedenfalls muss ich in Zukunft vorsichtiger sein!

Die Weihnachtsfeiertage - bereits zum dritten Mal außerhalb Europas - sind nach dieser Enttäuschung dann zum Glück sehr viel friedlicher. Am 24. Dezember findet in Moshi ein schöner Gottesdienst in deutscher Sprache mit vielen Kindern von Entwicklungshelfern statt. Nach anschließendem Kaffee und Kuchen bekomme ich auf der Post verschiedene Briefe sowie Päckchen und kann sogar ziemlich problemlos mit meinen Eltern in München telefonieren. Wie in Südafrika habe ich wieder Dienst, aber die Nacht ist zum Glück sehr ruhig, so dass nach einem guten Essen bei unserer Nachbarin Schwester Erika der Weihnachtsabend inklusive einer einheimischen Familie mit Singen und Unterhaltung harmonisch verläuft.

Am ersten Weihnachtsfeiertag werden Mark und ich jeweils zum Frühstück, Mittagessen und zum Kaffeetrinken eingeladen. Dazwischen findet noch eine Notoperation statt. Am Abend sind wir beide dann mit den Vorbereitungen für unsere geplante gemeinsame Bergtour auf den Mount Meru beschäftigt.

Abenteuer am Mount Meru

Das Schwierigste ist zunächst einmal wieder der Transport zum Fuß des Vulkans, da es dorthin keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Am Nationalparkeingang bekommen wir dann einen bewaffneten Führer, mit dem wir bei brütender Hitze zur ersten Hütte in 2500 m Höhe aufsteigen. Von der zweiten Hütte in 3500 m ist vor einiger Zeit das gesamte Dach gestohlen worden, so dass wir inklusive Führer im Zelt übernachten müssen. Nachdem wir am Nachmittag noch den kleinen Mt. Meru bei fantastischen Wolkenstimmungen bestiegen haben, geht es am dritten Tag die letzten 1000 Höhenmeter bis zum Hauptgipfel in über 4500 m, der bei unserer Ankunft allerdings in Wolken gehüllt ist.

Noch am gleichen Tag steigen wir wieder zur ersten Hütte ab und am nächsten Morgen geht es dann  bis zum Ausgangspunkt zurück. Dabei kommen wir - wie beim Aufstieg - in die Nähe einer grasenden und eher scheuen Büffelherde, die wir natürlich fotografieren bzw. filmen. Meine ausgiebige Filmerei fällt jedoch einem einzelnen Büffelbullen auf die Nerven, und plötzlich geht er unerwarteterweise zum Angriff über. Unser Führer schießt daraufhin mit seinem großkalibrigen Mausergewehr, einem deutschen Fabrikat aus dem Jahr 1909, aus der Hüfte auf den Büffel - und zum Glück daneben! Büffel gehören nämlich zu den gefürchtetsten Wildtieren, sind kaum durch einen einzigen Schuss zu stoppen und werden bei Verletzungen völlig unberechenbar und gefährlich. Wir haben jedenfalls unwahrscheinliches Glück, dass er sich durch den Knall des Schusses von seinem Angriff abhalten lässt, zumal das nur mit einer Patrone geladene Gewehr anschließend Ladehemmung hat!

bis zum Ausgangspunkt zurück. Dabei kommen wir - wie beim Aufstieg - in die Nähe einer grasenden und eher scheuen Büffelherde, die wir natürlich fotografieren bzw. filmen. Meine ausgiebige Filmerei fällt jedoch einem einzelnen Büffelbullen auf die Nerven, und plötzlich geht er unerwarteterweise zum Angriff über. Unser Führer schießt daraufhin mit seinem großkalibrigen Mausergewehr, einem deutschen Fabrikat aus dem Jahr 1909, aus der Hüfte auf den Büffel - und zum Glück daneben! Büffel gehören nämlich zu den gefürchtetsten Wildtieren, sind kaum durch einen einzigen Schuss zu stoppen und werden bei Verletzungen völlig unberechenbar und gefährlich. Wir haben jedenfalls unwahrscheinliches Glück, dass er sich durch den Knall des Schusses von seinem Angriff abhalten lässt, zumal das nur mit einer Patrone geladene Gewehr anschließend Ladehemmung hat!

Jahresanfang 1987 und Ereignisse im Januar

Zum Jahresabschluss gibt es am Sylvesterabend eine größere Party beim Leiter der Machame Medical-School. Zum Schluss - nur noch zu dritt - unterhalten wir uns bis Mitternacht v.a. über seine hochinteressanten Erlebnisse als Arzt in verschiedenen Teilen Tansanias. Er hat eine außergewöhnliche Karriere hinter sich und ist auch ein guter Gesprächspartner, mit dem wir stundenlang nicht nur über die Medizin, sondern auch über Gott und die Welt diskutieren.

Wieder einmal verläuft der Jahreswechsel - ebenso wie Weihnachten - völlig anders als zuvor. Voriges Jahr haben wi r im Kuhstall einer verschneiten Alm gezeltet, vor zwei Jahren haben wir das neue Jahr nach einem Schlechtwettereinbruch in einem nepalesischen Dorf glatt verschlafen, und vor drei Jahren gab es bei unserem Nachtdienst in Johannesburg einen Heidenspektakel im Krankenhaus ... Was wird wohl das nächste Jahr bringen? Es kann eigentlich nur besser werden als das vergangene ...

r im Kuhstall einer verschneiten Alm gezeltet, vor zwei Jahren haben wir das neue Jahr nach einem Schlechtwettereinbruch in einem nepalesischen Dorf glatt verschlafen, und vor drei Jahren gab es bei unserem Nachtdienst in Johannesburg einen Heidenspektakel im Krankenhaus ... Was wird wohl das nächste Jahr bringen? Es kann eigentlich nur besser werden als das vergangene ...

Anfang Januar entschließe ich mich, noch etwas länger in Machame zu bleiben. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: Zum einen werde ich vom Chefarzt darum gebeten und fühle mich auch mittlerweile schon recht heimisch hier. Zum anderen ist inzwischen der erwartete chirurgische Facharzt Dr. Tan eingetroffen, mit dem es sich lohnt, noch etwas länger zusammenzuarbeiten. Er stammt aus Singapur, hat seine Ausbildung u.a. in Neuseeland und Australien absolviert, war seit 1976 in Afrika (davon vier Jahre im KCMC) und ist jetzt nach einem einjährigen (Weiterbildungs-) Aufenthalt in den USA nach Tansania zurückgekehrt. Er ist also ein erfahrener und guter Chirurg, von dem ich als erster Assistent einiges lernen kann, zumal er auch sehr freundlich und hilfsbereit ist. Mit ihm als ständigen und kompetenten Ansprechpartner fühle ich mich auch sicherer.

Meine ursprüngliche Vermutung, dass ich durch die Ankunft von Dr. Tan wieder mehr Zeit haben werde, stellt sich jedoch bald als falsch heraus. Wir haben sehr viel mehr Operationen als vorher und z.T. bin ich den ganzen Tag im Operationssaal beschäftigt. Z.B. ist gleich eine der ersten Operationen eine interessante Eröffnung des Brustkorbes, was auch bei uns lange nicht in allen Krankenhäusern durchgeführt wird. Natürlich müssen alle operierten Patienten auch vorbereitet bzw. nachbetreut werden, so dass ich mich über mangelnde Beschäftigung wirklich nicht beklagen kann, zumal inzwischen die Schule wieder angefangen hat. Trotzdem lohnt sich der Mehraufwand natürlich, da ich operativ viel hinzulerne und mehr Erfahrungen sammle als in Deutschland: So führe ich z.B. unter Anleitung meinen ersten Kaiserschnitt durch. Umgekehrt brauche ich jetzt aber kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn ich das Krankenhaus für Ausflüge verlasse, da ja ein Chirurg da ist. Durch ihn ist Machame übrigens noch internationaler geworden. Eines Abends laufen wir zu viert zum Haus des Chefarztes: Dr. Tan, eine neu angekommene amerikanische Assistenzärztin, der afrikanische Chefarzt selbst und ich. Dabei fällt mir auf, dass wir in dieser Kombination vier verschiedene Kontinente repräsentieren! Trotzdem klappt die Verständigung und Zusammenarbeit sehr gut.

Im Massailand

Ab Mitte Januar beginnt Tansania auch touristisch für mich interessant zu werden: Als erstes wird an einem Sonntag eine sogenannte "Dispensary" (Ambulanz) mitten in der Steppe im Massailand eingeweiht, wobei ich ebenfalls eingeladen bin, da dieses Minikrankenhaus mit dem Machame Hospital zusammenhängt. Das Drumherum um die Eröffnungsfeier ist sehr eindrucksvoll und sowohl optisch wie akustisch ein wahrer Leckerbissen.

Aus Deutschland sind zwei Gruppen angereist, da von dort finanzielle Hilfe kam. Ansonsten gibt es aber keine Touristen, und man kann die malerischen, aber eher fotoscheuen oder manchmal gar geldfordernden Massai ohne Probleme hervorragend fotografieren bzw. filmen. Auch lohnt es sich, dass ich meinen Kassettenrekorder dabei habe, v.a. die Tänze und Gesänge der jungen Krieger sind einfach spektakulär!

Die Massai sind als kriegerische Nomaden vermutlich aus Nordost-Afrika eingewandert und beherrschten auf dem Höhepunkt ihrer Macht ein ziemlich großes Gebiet von Kenia und Tansania. Während der englischen Kolonialzeit blieben sie von den Briten im Gegensatz zu anderen Volksgruppen relativ ungeschoren und konnten dadurch einen Großteil ihrer riesigen Rinderherden und Ländereien ebenso wie ihre kulturelle Selbständigkeit bis heute bewahren. Als sehr konservativer Stamm sind sie vom westlichen Lebensstil generell nur sehr wenig beeinflusst, auch wenn sie gewisse nützliche Dinge, wie z.B. Armbanduhren, übernommen haben. Ihre Eigenständigkeit wird nach außen hin unverkennbar durch ihre exotische und farbenprächtige Kleidung, Haartracht und Schmuckgegenstände dokumentiert, was sich allerdings besser mit Bildern demonstrieren als beschreiben lässt.

Die Massai sind als kriegerische Nomaden vermutlich aus Nordost-Afrika eingewandert und beherrschten auf dem Höhepunkt ihrer Macht ein ziemlich großes Gebiet von Kenia und Tansania. Während der englischen Kolonialzeit blieben sie von den Briten im Gegensatz zu anderen Volksgruppen relativ ungeschoren und konnten dadurch einen Großteil ihrer riesigen Rinderherden und Ländereien ebenso wie ihre kulturelle Selbständigkeit bis heute bewahren. Als sehr konservativer Stamm sind sie vom westlichen Lebensstil generell nur sehr wenig beeinflusst, auch wenn sie gewisse nützliche Dinge, wie z.B. Armbanduhren, übernommen haben. Ihre Eigenständigkeit wird nach außen hin unverkennbar durch ihre exotische und farbenprächtige Kleidung, Haartracht und Schmuckgegenstände dokumentiert, was sich allerdings besser mit Bildern demonstrieren als beschreiben lässt.

Eine Woche Safari im Landrover

Nach diesem verheißungsvollen Auftakt folgt gleich am nächsten Tag eine achttägige Safari zu den bekanntesten Nationalparks und Sehenswürdigkeiten im Nordwesten von Tansania. Zusammen mit einem älteren kanadischen Arzt, seiner Frau und Tochter, die sich für sechs Monate in Machame aufhalten, mieten wir zu viert einen Landrover samt Fahrer über eine Safariagentur. Unsere erste Reisestation, der Lake Manyara Nationalpark, ist v.a. dadurch berühmt, dass sich hier die vorkommenden Löwen häufig auf Bäumen aufhalten. Aber auch der Hippo-Pool (Nilpferdteich) ist ein eindrucksvolles Erlebnis.

Als nächstes geht es dann im Rift-Valley, dem ostafrikanischen Grabenbruch, entlang nordwärts bis zum Lake Natron, einem abflusslosen sodahaltigen See nahe der kenianischen Grenze mit Tausenden von Flamingos. Hier zelten wir zwei Tage und machen eine abwechslungsreiche Wanderung durch eine Schlucht bzw. ein Bachbett aufwärts bis zu einem Wasserfall mit Bademöglichkeit. Ein anschließender Versuch, zu zweit einen vorgelagerten Gipfel des steilen Grabenbruchs zu besteigen, scheitert auf halber Höhe nicht wegen der großen Hitze, sondern wegen der enormen Brüchigkeit des Gesteins. Am nächsten Tag fahren wir mit dem Landrover steil das Rift-Valley aufwärts und dann etwa parallel der kenianischen Grenze Hunderte von Kilometern auf schlechten Pisten bis zum Serengeti Nationalpark. Diese völlig einsame, aber landschaftlich sehr reizvolle Fahrt mit vielen Flussdurchquerungen und schwierigen Streckenabschnitten ist bei gutem Wetter ein besonderes Erlebnis, zumal ich auch einmal selbst fahren kann. Die folgenden zwei Nächte verbringen wir in exklusiven Lodges in der Serengeti. Allerdings gibt es - jahreszeitlich bedingt - im Nationalpark nicht allzu viele Tiere zu beobachten. Dafür sehen wir dann am Ende eine etwa 150-köpfige (!) Elefantenherde und schließlich Zehntausende von Gnus und Zebras dicht beieinander!

Als Abschluss erreichen wir den Ngorongoro-Krater, der mit knapp 20 km Durchmesser der zweitgrößte  der Welt und mit ca. 25 000 Säugetieren einer der berühmtesten Tierparadiese ist. Die Rundfahrt in unserem Landrover, in dem wir bei offenem Dach bequem zu viert herausschauen und fotografieren können, ist zweifellos ein Höhepunkt unserer Safari. Wir sehen Löwen, Elefanten, Nashörner, Büffel und viele andere Tiere, z.T. aus nächster Nähe. Nach der ersten Nacht in einer Lodge am Kraterrand verbringen wir die zweite in einem Camp im Krater selbst. Als wir uns dort nach dem Mittagessen ein wenig ausruhen, gibt es am Nachmittag plötzlich ein heftiges tropisches Gewitter, wie ich es noch nie erlebt habe. Es gießt aus allen Wolken - in kürzester Zeit mindestens 15 cm, da die (leeren) Kochtöpfe hinterher mit Wasser vollgefüllt sind. Das Zelt des kanadischen Ehepaares befindet sich danach unglücklicherweise genau in einem Bachbett, in dem das Wasser mehr als knöcheltief steht! Doch schon nach kurzer Zeit kommt die Sonne wieder heraus, und der Abend am Lagerfeuer wird dann trotz nahen Löwengebrülls sehr gemütlich. Zusammenfassend hat sich die Safari natürlich sehr gelohnt, nur würde ich beim nächsten Mal sogar noch einen Tag länger im Krater verbringen.

der Welt und mit ca. 25 000 Säugetieren einer der berühmtesten Tierparadiese ist. Die Rundfahrt in unserem Landrover, in dem wir bei offenem Dach bequem zu viert herausschauen und fotografieren können, ist zweifellos ein Höhepunkt unserer Safari. Wir sehen Löwen, Elefanten, Nashörner, Büffel und viele andere Tiere, z.T. aus nächster Nähe. Nach der ersten Nacht in einer Lodge am Kraterrand verbringen wir die zweite in einem Camp im Krater selbst. Als wir uns dort nach dem Mittagessen ein wenig ausruhen, gibt es am Nachmittag plötzlich ein heftiges tropisches Gewitter, wie ich es noch nie erlebt habe. Es gießt aus allen Wolken - in kürzester Zeit mindestens 15 cm, da die (leeren) Kochtöpfe hinterher mit Wasser vollgefüllt sind. Das Zelt des kanadischen Ehepaares befindet sich danach unglücklicherweise genau in einem Bachbett, in dem das Wasser mehr als knöcheltief steht! Doch schon nach kurzer Zeit kommt die Sonne wieder heraus, und der Abend am Lagerfeuer wird dann trotz nahen Löwengebrülls sehr gemütlich. Zusammenfassend hat sich die Safari natürlich sehr gelohnt, nur würde ich beim nächsten Mal sogar noch einen Tag länger im Krater verbringen.

Probleme im Krankenhaus

Die folgende Zeit im Krankenhaus ist für mich wieder arbeitsam und abwechslungsreich. Neben Stationsvisiten, Operationen, ambulanten Patienten, Nachtdiensten und Studentenunterricht fange ich mit einer amerikanischen Gastärztin an, die Operationsausrüstung neu zu ordnen und zu organisieren. Es ist schon frustrierend zu sehen, dass vieles zwar vorhanden ist, aber nicht genutzt werden kann. Teilweise weiß keiner, was man mit den Materialien machen kann, zum anderen ist wegen der z.T. herrschenden Unordnung oder Desorganisation überhaupt nicht bekannt, wo etwas Bestimmtes vorhanden ist. Die gleiche bzw. eher noch umfangreichere Arbeit wartet noch in der Krankenhausapotheke: Hier liegen Hunderte von deutschen Ärztemusterpackungen herum, die hier z.T. überflüssig, bereits verfallen oder aber in zu geringen Stückzahlen vorhanden sind. Das effektive Organisieren bzw. Management ist wohl eines der größten Probleme hier im Hospital, wenn nicht gar das Hauptproblem von Tansania oder anderer "Entwicklungsländer". So ist z.B. der Plan des Chefarztes, im Krankenhaus zur besseren Vorratshaltung und Übersicht einen Computer anzuschaffen, nach meiner Erfahrung und Beurteilung überhaupt nicht sinnvoll, da hierfür noch keine Basis vorhanden ist. Stattdessen fehlt es bereits an einfacheren und wichtigeren Dingen im Vorfeld: Nachdem z.B. alle Formblätter (Röntgen-, Laborzettel oder Rezepte usw.) auf Station meist gemischt und unvollständig in einem Umschlag aufbewahrt werden, habe ich eine übersichtliche Box aus Pappe gebaut, als Modell für stabilere Holzkonstruktionen auf allen Stationen. Ob dieses Vorhaben noch vor meiner Abreise oder überhaupt jemals fertig wird?

Eines Tages sind wir mit zwei unfallchirurgischen Notfällen den ganzen Tag beschäftigt. Der erste Patient hat nach einem Sturz von einem Baum das gesamte Bein vom Knöchel bis zur Leiste offen - es ist vollkommen verdreckt und mit insgesamt sieben Knochenbrüchen bzw. -absplitterungen versehen. Der zweite hat sich beim Fußballspielen das Sprungbein gebrochen und luxiert. Dieser Verrenkungsbruch ist so schwer, dass er sich nur durch ein offenes Einrichten, d.h. durch eine Operation beheben lässt. In beiden Fällen ist der endgültige Ausgang wegen vorhandener oder noch drohender Komplikationen auch am Ende meines Aufenthaltes ungewiss.

Ein anderes Mal werde ich am Abend vom Briefeschreiben weg ins Krankenhaus gerufen, obwohl ich gar keinen Dienst habe, da sich ein Patient bei einem Sturz aus großer Höhe komplizierte Brüche beider Handgelenke zugezogen hat und ich als der richtige "Spezialist" hierfür gelte. Auf alle Fälle ist immer für Abwechslung und Aufregung gesorgt: So z.B. als sich bei einer Stuhlprobe von mir herausstellt, dass ich mir durch verunreinigtes Essen (wahrscheinlich im Massailand oder auf der Safari) Amöben eingehandelt habe. Die darauf folgende Tablettenbehandlung hat zwar als Nebenwirkung einen unangenehmen metallischen Nachgeschmack, aber dafür werden bei der anschließenden Kontrolle keine Parasiten mehr gefunden.

Als nächsten Ausflug mache ich einen Kurzbesuch in Nairobi, wo ich nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere Leute aus Machame verschiedene Sachen besorgen muss. Auf der Post hole ich Briefe und - leider verspätet - meine Bundestags-Wahlunterlagen ab sowie eine gebrauchte Minox-Kamera als Ersatz für meine gestohlene. Zum Glück habe ich dank eines kleinen Tricks damit beim Zoll keinerlei Probleme: Der Beamte hat sie gar nicht erst gesehen, will aber allen Ernstes von mir wissen, ob das ebenfalls mitgeschickte alte Hemd auch wirklich mir gehören würde! Während ich auf der Hinfahrt eine Mitfahrgelegenheit mit dem Chefarzt habe, fahre ich wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, was diesmal fast ohne Gepäck problemlos und schnell funktioniert. Allerdings ist das Verhältnis von insgesamt mehr als zwölf Stunden Fahrt für nur drei Stunden Besorgungen in Nairobi auch wieder typisch für ostafrikanische Verhältnisse.

Anfangsschwierigkeiten am Kilimandscharo

Anfang Februar geht es dann endlich zu der lang geplanten Bergtour los. Letztendlich finde ich keinen geeigneten Partner für dieses Unternehmen und starte schließlich allein, was wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren eines unbekannten Gefährten (persönliche Einstellung, bergsteigerische Leistungsfähigkeit und Höheneignung) wahrscheinlich sowieso besser ist. Der Auftakt ist zunächst frustrierend, bzw. ich werde auf eine harte Geduldsprobe gestellt, da ich erst einmal für volle zwei Tage am Nationalparkeingang festsitze. Die Hauptschwierigkeit besteht darin, einen obligatorischen Führer zu finden, da meine geplante Route länger und schwieriger ist als üblich, und ich außerdem durch falsche Information nicht vorausgebucht habe. Der erste Führer findet keinen Träger für die Überschreitung, der zweite will zusätzliches Geld gleich im Voraus haben, der dritte hat - nachdem alles besprochen ist - plötzlich keine Lust mehr! Besonders ärgerlich daran ist, daß die einheimischen Führer zwar für Unerfahrene oder größere Gruppen sinnvoll, für mich aber vollkommen überflüssig sind, zumal sie nur ihre eigenen Sachen tragen und in der Regel einen eigenen Träger für die Verpflegung beanspruchen. Die Vorschriften zwingen einem jedoch - wohl hauptsächlich aus Verdienstgründen - einen Führer auf.

Zum Glück sind die Gebühren für mich als "resident" entscheidend niedriger - der Preis für normale Touristen mit etwa 30  Dollar pro Tag nur für Parkeintritt und Übernachtungsgebühren ist ganz schön teuer, und der Nationalpark macht einen Riesengewinn damit. Positiv an diesem ersten Tag ist lediglich, dass ich schließlich einen vertrauenerweckenden Träger finde, ansonsten verläuft er ergebnislos. Zum Glück habe ich mir seit Südamerika angewöhnt, mich nicht allzu sehr über Dinge aufzuregen, die sich nicht ändern lassen. Am nächsten Morgen wende ich mich zunächst an den Leiter des Nationalparks, aber auch das hilft letztendlich nicht weiter. Stattdessen legt man mir nahe, meine Route zu ändern oder zu kürzen! Als ich schon alle Hoffnungen aufgegeben habe, finde ich schließlich doch einen Führer. Zum Aufbruch ist es indessen schon zu spät, da er noch Verpflegung und Ausrüstung besorgen muss - so geht auch dieser Tag verloren.

Dollar pro Tag nur für Parkeintritt und Übernachtungsgebühren ist ganz schön teuer, und der Nationalpark macht einen Riesengewinn damit. Positiv an diesem ersten Tag ist lediglich, dass ich schließlich einen vertrauenerweckenden Träger finde, ansonsten verläuft er ergebnislos. Zum Glück habe ich mir seit Südamerika angewöhnt, mich nicht allzu sehr über Dinge aufzuregen, die sich nicht ändern lassen. Am nächsten Morgen wende ich mich zunächst an den Leiter des Nationalparks, aber auch das hilft letztendlich nicht weiter. Stattdessen legt man mir nahe, meine Route zu ändern oder zu kürzen! Als ich schon alle Hoffnungen aufgegeben habe, finde ich schließlich doch einen Führer. Zum Aufbruch ist es indessen schon zu spät, da er noch Verpflegung und Ausrüstung besorgen muss - so geht auch dieser Tag verloren.

Während der ersten zwei Aufstiegstage habe ich wegen der Verpflegung sogar noch einen zweiten Träger dabei. Obwohl ich selbst meinen nicht gerade leichten Rucksack trage, komme ich mir als einzelner mit einem Führer und zwei Trägern ziemlich komisch vor (in Nepal waren wir zu zweit jeweils mit einem Träger ausgekommen). Noch seltsamer erscheinen mir allerdings manche Touristen, die völlig unsportlich oder gar übergewichtig überhaupt nichts selbst tragen. Die allermeisten Gipfelaspiranten haben keinerlei Ahnung vom Bergsteigen, werden aber vom Kilimandscharo angelockt, weil der Normalanstieg technisch keine Schwierigkeiten aufweist. Auf der Horombo-Hut, der zweiten Hütte, richte ich ein erstes ein Ausrüstungs- und Verpflegungsdepot ein und treffe dort auch zwei Mädchen vom Machame Hospital, die auf der Touristenroute erfolgreich den Gipfel bestiegen haben.

Umkehr beim Alleingang am Mawenzi

Auf dem folgenden Weg zum Mawenzi, meinem ersten Ziel und Nachbargipfel des Kilimandscharo, sind wir dann plötzlich ganz allein. Von der 4500 m hohen Hütte bzw. Biwakschachtel starte ich am nächsten Morgen zu einem Alleingang - der "ührer" bleibt zurück, da er sowieso nicht klettern kann. Der Mawenzi gilt als schwieriger und auch gefährlicher Berg, über den ich keine konkreten bzw. nur widersprüchliche Besteigungsinformationen bekommen habe. Nach unschwieriger Kletterei erreiche ich bald die steile Aufstiegsschlucht. Saisonbedingt und erst recht durch die lange und heftige Regenzeit ist dieses Couloir völlig mit Schnee und Eis ausgefüllt, so dass ich meine Steigeisen und den Pickel verwenden muss. Schon nach wenigen Metern erreiche ich einen Steilaufschwung mit hartem, glasigem Wassereis, bei dem mir erste Zweifel über den Sinn des Unternehmens kommen, da der Abstieg hier nur noch schwieriger werden kann. Dennoch steige ich zunächst einmal weiter und umgehe einen gefrorenen Wasserfall weiter oben in einer Nebenrinne.

Danach versuche ich, den ständigen Firntraversierungen mit einer direkten Variante im Felsgelände auszuweichen. Als ich mich dann jedoch in ca. 5000 m Höhe mit den Steigeisen kletternd in leicht brüchigem und schneebedecktem Fels des III. Schwierigkeitsgrades befinde, entschließe ich mich - nur etwa 150 m unter dem Gipfel - aus Vernunftgründen und auch wegen der psychischen Belastung des Alleingangs zur Umkehr. Der Entschluss ist richtig, da sich meine Variante nachträglich als glatter Verhauer (Irrweg) herausstellt.

South Circuit und Gipfelanstieg zum Kilimandscharo

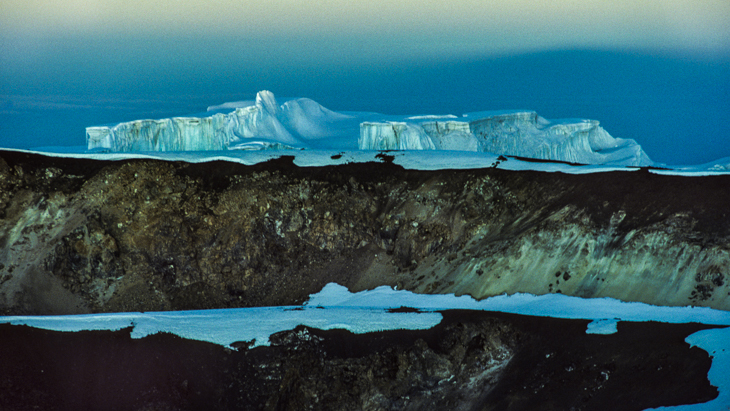

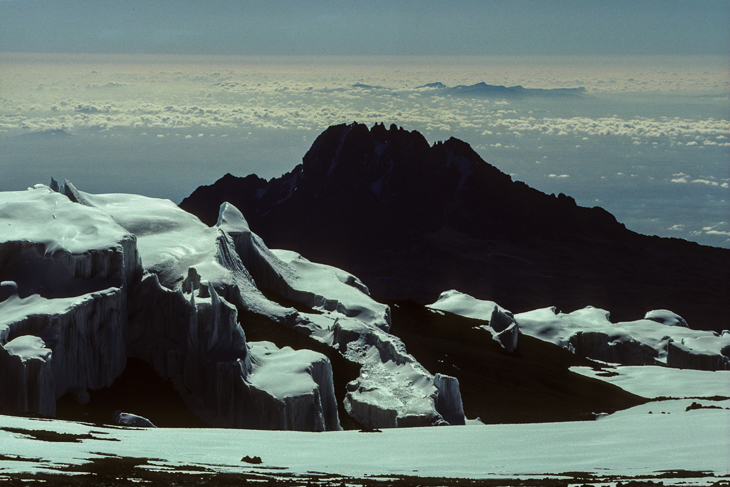

Nachdem ich wieder ein Depot auf der Horombo-Hütte, meinem Basislager, eingerichtet habe, kommt als nächstes der South Circuit an die Reihe. Dieser Pfad führt abwechslungsreich und landschaftlich sehr reizvoll auf etwa 4000 m Höhe unter den verschiedenen Gletschern halb um das Kilimandscharo-Massiv herum. Von der nächsten Hütte haben wir hervorragende Ausblicke auf die Steilabbrüche und Hängegletscher des Kibo, vor allem auf den eindrucksvollen Breach Wall. Einen Tag später erreichen wir auf der Westseite die Route, die von Machame heraufführt, und damit den alternativen Aufstiegsweg, der zwar schwieriger, aber viel interessanter ist als die überlaufene und eher langweilige Touristenroute.

Da die alte Biwakschachtel in 4900 m Höhe zerstört und mein geliehenes Zelt für drei Leute zu klein ist, müssen wir von einer neu errichteten, aber 250 m niedrigeren Hütte losgehen und starten um zwei Uhr nachts bei Vollmond zur Kibo-Besteigung. Anfangs gibt es keine Probleme, doch dann wird der Aufstieg auf einer völlig lockeren Schottermoräne äußerst unangenehm, kraft- und zeitraubend. Schließlich stelle ich fest, dass wir nicht nur auf dem falschen Weg sind, sondern dass auch der "Führer" keinerlei Ahnung von dem Weiterweg hat. Um auf die richtige Route zu kommen, müssen wir einen Gletscher bzw. ein Firnfeld queren, in das ich für die beiden anderen vorsichtshalber ein paar Stufen schlage. Mein Träger Mtui folgt, doch dem "Führer" ist es trotz besserer Schuhe zu schwierig, so dass ich endgültig die Geduld mit ihm verliere und ihn kurz und bündig nach Hause schicke.

Nach einem durch schweres Gepäck und Umweg bedingten langen Aufstieg, bei dem wir zum Schluss noch teilweise im Schwierigkeitsgrad I klettern müssen, erreichen wir schließlich zu zweit den äußeren Kraterrand in 5700 m Höhe, der bereits in der Sonne liegt. Nach einer kurzen Rast gehen wir zur höchsten und aussichtsreichen Erhebung des inneren Kraterrandes weiter. Nicht weit davon entfernt lege ich anschließend ein Gepäckdepot an. Danach trenne ich mich von meinem zuverlässigen und tüchtigen Träger Mtui. Während er zur nahen Kibo-Hütte auf dem Normalweg hinunterläuft, steige ich auf den Uhuru Peak, der mit 5895 m der höchste Gipfel Afrikas ist, und genieße die Gipfelrast bei Sonnenschein und Wärme.

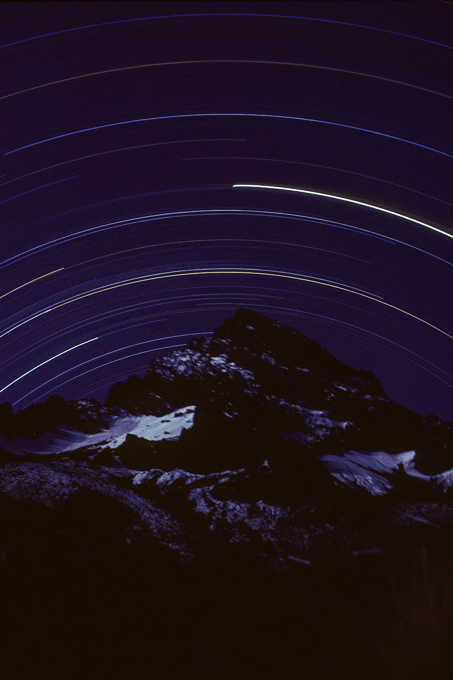

Biwaknacht und Erkundungen im Kibo-Krater

Dann kehre ich in den Krater zu meinen zurückgelassenen Ausrüstungsgegenständen zurück, denn ich will die Nacht hier oben verbringen. Beim Gegenanstieg zum geplanten Zeltplatz merke ich allmählich an meinem langsamen Tempo, dass ich schon 1500 m Aufstieg, zum größten Teil mit schwerem Gepäck, hinter mir habe. Das Zeltaufbauen gestaltet sich wegen des weichen Schnees etwas schwierig, danach halte ich erst einmal einen Mittagsschlaf. Ausnahmsweise scheint die Sonne den ganzen Tag, und im Zelt wird es sogar zu warm. Abgesehen von vorübergehenden Kopfschmerzen merke ich keinerlei Auswirkungen der Höhe, obwohl es sich mit 5800 m um meinen bisher höchsten Übernachtungsplatz handelt. Vor Sonnenuntergang mache ich noch einige schöne Aufnahmen und Filmszenen - die absolute Einsamkeit und die außergewöhnliche Abendstimmung im Krater sind ein ganz besonderes Erlebnis! Zum Essen gönne ich mir den Luxus eines gefriergetrockneten Menüs und schlafe - warm angezogen - über Nacht so gut in meinem Schlafsack, dass ich am nächsten Morgen glatt den Sonnenaufgang versäume.

Nach dem Frühstück mache ich mich auf den Weg, den inneren Krater zu umrunden und entdecke auf der gegenüberliegenden Seite eine einzelne Gestalt, die dasselbe vorhat. Schließlich treffen wir uns - obwohl weit entfernt einige winzige Gestalten dem Hauptgipfel zustreben, ist es in dieser wüstenhaften Landschaft doch eine bemerkenswerte Begegnung, beinahe wie im letzten Jahrhundert das Treffen von Stanley und Livingstone mitten im afrikanischen Urwald. Ähnlich wie damals wissen wir allerdings schon, um wen es sich handelt. Zwei Tage zuvor habe ich nämlich auf dem South Circuit den Engländer Clive getroffen, der ebenfalls allein unterwegs ist und als professioneller Bergfotograf gerade an einem neuen Buch über zentral- und ostafrikanische Berge arbeitet. Wir haben damals beschlossen, uns im Krater wieder zu treffen und allen Unabwägbarkeiten zum Trotz klappt es tatsächlich.

Die nächsten Stunden verbringen wir damit, uns in der großartigen Eiswelt des Stufengletschers mit seinen Terrassen und Türmen gegenseitig zu fotografieren und zu filmen. Am Nachmittag steigen wir dann zusammen über den Gilman`s Point zur Kibo-Hütte ab, wobei wir trotz schweren Gepäcks fr die 1000 Höhenmeter nicht einmal eine dreiviertel Stunde brauchen, da man bequem ein langes Geröll- und Sandfeld hinunterlaufen kann.

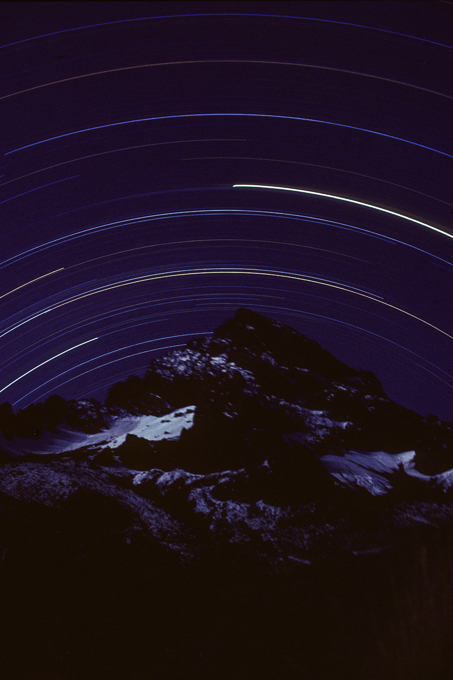

Zweiter Versuch und Gipfelerfolg am Mawenzi

Am nächsten Tag queren wir gemütlich mit unseren Trägern über die weite Sattelhochfläche direkt zum Mawenzi hinüber, um als Abschluss diesen Gipfel gemeinsam zu besteigen. Da es beim Aufstieg zum Teil schneit und schlechte Sicht herrscht, sind die Bedingungen ungünstiger als bei meinem ersten Versuch - aber trotzdem, oder gerade deswegen, wird es eine besondere Tour. Wir haben zwar vorsichtshalber ein Seil dabei, benutzen es aber mangels geeigneter Sicherungsmöglichkeiten nicht.

Stattdessen steigen wir einzeln und ungesichert mit Steigeisen sowie diesmal mit jeweils zwei Eisgeräten in den Händen auf - "double soloing" im 350 m hohen Firn- und Eiscouloir. Erst auf dem Gipfel in 5145 m Höhe, dem dritthöchsten in Afrika, wird uns der Wert dieser Besteigung so richtig klar. Wir finden nämlich ein relativ dünnes Gipfelbuch vor, das erst halb vollgeschrieben ist, obwohl es bereits 1958 (!) begonnen wurde. Eintragungen von vielen bekannten und guten Bergsteigern dokumentieren gewissermaßen alpine Geschichte - daneben entdecken wir beide erstaunlicherweise auch Namen von Leuten, die wir persönlich kennen oder mit denen wir sogar schon geklettert sind! 1986 erreichten lediglich 14 Leute den Gipfel, während es am Nachbarberg Kibo etwa 500 mal mehr sind. Allerdings gab es auch schon mehrere tödliche Unfälle, so dass wir beim schwierigeren Abstieg sehr vorsichtig sind. Danach sind wir uns beide einig, dass diese Tour der Höhepunkt unseres Kilimandscharo-Aufenthaltes ist, und feiern gemeinsam unseren Gipfelerfolg.

Kurzes Zwischenspiel

Nach insgesamt elf erlebnisreichen Tagen am Berg gibt es nach meiner Rückkehr nach Machame natürlich zunächst sehr viel zu erzählen. Die meisten Leute im Krankenhaus haben sich schon große Sorgen um mich gemacht, da ich durch die zweite Mawenzi-Tour zeitlich bereits überfällig war.

Nachdem ich anfangs als Kontrast zum deutschen Klinikalltag möglichst viel selber gemacht habe, z.B. Therapieentscheidungen und Operieren, konzentriere ich mich am Ende meines Aufenthaltes mehr aufs Unterrichten und erarbeite z.B. für die Studenten eine schriftliche Zusammenfassung über bestimmte unfallchirurgische Themen.

Nur zwei Wochen später breche ich jedoch wieder zum Bergsteigen auf, diesmal nach Kenia. Mit einem  Privatauto erreiche ich Nairobi und genieße nach der Fahrt einen erholsamen Aufenthalt in einem sehr empfehlenswerten Guesthouse etwas außerhalb des Zentrums. Es ist sonnig und warm, im großen Garten blühen Blumen, und ich habe Zeit und Ruhe, meine ganzen Briefe fertigzuschreiben. Allerdings muss ich auch wieder schlechte Erfahrungen in einem überfüllten City-Bus machen. Innerhalb kürzester Zeit ist mein neuer Taschenkalender aus meiner hinteren Hosentasche geklaut. Ich verliere dabei noch einmal alle Adressen, neue Tagebucheintragungen und sonstige Notizen. Obwohl dies natürlich ärgerlich ist, lohnt es sich für mich schon gar nicht mehr, dass ich mich darüber groß aufrege, zumal auch "nur" zwei Monate der Aufzeichnungen verlorengehen. Zum Glück habe ich vorher schon fast alle Adressen auf meine Briefumschläge geschrieben.

Privatauto erreiche ich Nairobi und genieße nach der Fahrt einen erholsamen Aufenthalt in einem sehr empfehlenswerten Guesthouse etwas außerhalb des Zentrums. Es ist sonnig und warm, im großen Garten blühen Blumen, und ich habe Zeit und Ruhe, meine ganzen Briefe fertigzuschreiben. Allerdings muss ich auch wieder schlechte Erfahrungen in einem überfüllten City-Bus machen. Innerhalb kürzester Zeit ist mein neuer Taschenkalender aus meiner hinteren Hosentasche geklaut. Ich verliere dabei noch einmal alle Adressen, neue Tagebucheintragungen und sonstige Notizen. Obwohl dies natürlich ärgerlich ist, lohnt es sich für mich schon gar nicht mehr, dass ich mich darüber groß aufrege, zumal auch "nur" zwei Monate der Aufzeichnungen verlorengehen. Zum Glück habe ich vorher schon fast alle Adressen auf meine Briefumschläge geschrieben.

Von Nairobi zum höchsten Berg Kenias

Beim wöchentlichen Treffen des Mountain Club of Kenya treffe ich auch den Engländer Clive wieder, der dort Mitglied ist. Wir beschließen, zusammen zum Mount Kenia zu fahren, was gerade mit dem umfangreichen Gepäck meiner kompletten Bergausrüstung sehr viel vorteilhafter ist, als öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. So machen wir uns mit dem VW-Käfer von Clive von Nairobi aus auf den Weg zum höchsten Gipfel Kenias. Unser Zweimann-Team hat sich ja zufällig am Kilimandscharo ergeben - am Mt. Kenia sind wir bereits eine eingespielte (Fotografen-) Seilschaft.

Clive hat schon seit Wochen vergeblich nach erfahrenen Kletterern zum Fotografieren im Mt. Kenia-Gebiet gesucht, während ich über einen Partner ebenso wie über die günstige Transportmöglichkeit erfreut bin.

Durch verschiedene Umstände wählen wir als Anmarsch zum Mt. Kenia - im Gegensatz zu den meisten Touristen - einen völlig einsamen Weg von Norden her. Die sehr schlechte Forststraße bis in 3300 m Höhe schafft Clives Käfer gerade noch. Wir haben mehr als 80 kg Material dabei: Verpflegung für 10 Tage, komplette Eis-, Kletter-, Biwak- und Fotoausrüstung. Deshalb geht es am nächsten Tag mit Hilfe zweier Träger in einem langen Gewaltmarsch bis an den Fuß des Mt. Kenia-Massivs in 4400 m Höhe. Der Mountain Club of Kenya hat eine ganz neue, relativ komfortable (Privat-) Hütte gebaut, die wir - als erste Kletterer überhaupt - zum Basislager wählen. Am nächsten Tag machen wir unsere erste Klettertour auf den Point Peter zum Eingewöhnen, eine relativ kurze, aber schöne Überschreitung (III+, 4750 m).

Ungeplantes Biwak am Gipfelgrat des Point Dutton

Unser nächster Gipfel ist deutlich anspruchsvoller. Für die Schlüsselstelle (Reibungskletterei im Schwierigkeitsgrad IV+) zieht Clive sogar seine leichten Kletterschuhe an, und wir leisten uns auch den Luxus, unsere relativ schweren Rucksäcke extra hinaufzuziehen, da wir uns bereits in Mont-Blanc-Höhe befinden. Die folgenden Seillängen auf einem sehr ausgesetzten Grat mit glatten griff-  und trittarmen Blöcken, die z.T. verdächtig hohl klingen, sind auch nicht wesentlich leichter. Obwohl wir zusammen mehr als 35 Jahre Klettererfahrung aufweisen können, haben wir beide bisher noch keine so scharfe Gratschneide angetroffen wie hier: Z.T. müssen wir uns meterweit im Reitsitz fortbewegen!

und trittarmen Blöcken, die z.T. verdächtig hohl klingen, sind auch nicht wesentlich leichter. Obwohl wir zusammen mehr als 35 Jahre Klettererfahrung aufweisen können, haben wir beide bisher noch keine so scharfe Gratschneide angetroffen wie hier: Z.T. müssen wir uns meterweit im Reitsitz fortbewegen!

Bedingt durch diese Schwierigkeiten und Verzögerungen beim Fotografieren und Filmen, kommen wir nur relativ langsam voran und werden am Nachmittag kurz vor dem Gipfel von einem plötzlichen Gewitter überrascht. Der einsetzende Schneeregen hindert uns am Weiterklettern, zumal die gerade folgende Seillänge wieder delikate und ausgesetzte Reibungskletterei verspricht, so dass wir - ohne Wetterbesserung - letztendlich zu einer unfreiwilligen Übernachtung am Grat gezwungen werden. Zum Glück finden wir hier den einzigen akzeptablen Biwakplatz, bei dem wir sogar relativ bequem auf unseren Seilen sitzen können. Leider haben wir nur noch eine halbe Tafel Schokolade, ein paar Kekse sowie etwa einen halben Liter Flüssigkeit übrig. Nachdem wir alle vorhandene Kleidung angezogen haben, verkriechen wir uns im Biwaksack. Obwohl es natürlich unangenehm kalt wird, geht diese ungeplante Biwaknacht in fast 5000 m Höhe doch irgendwie vorüber, und wir klettern am nächsten Morgen etwas steif und ungelenkig zum Gipfel weiter. Nach dem Abstieg verbringen wir den Rest des Tages mit Essen und Schlafen auf unserer gemütlichen Hütte.

Um den Mount Kenia und auf dem Gipfel

Nachdem ich schon seit Nairobi eine starke Erkältung habe mit Husten und Schnupfen, die jedoch im Gebirge entgegen aller Erfahrungen allmählich besser wird, erwischt es nun auch Clive mit einer Art von Grippe.

Trotzdem starten wir zur Umrundung des Mt. Kenia Massivs und schleppen mit Hilfe eines Trägers den Großteil unserer Ausrüstung zur nächsten Hütte bzw. Biwakschachtel (Two Tarn Hut). Da wir uns noch nicht ganz fit fühlen, laufen wir zunächst zu einer weiteren Hütte (Austrian Hut, 4800 m), von der aus ich am Nachmittag zwei leichtere Aussichtsgipfel, darunter den vielbesuchten Point Lenana, besteige. Danach ist es wieder Zeit für eine richtige Kletterei. Ein klassischer Gratanstieg im IV. Schwierigkeitsgrad auf den Point John ermöglicht uns eine Genusstour ersten Ranges. Der Abstieg von diesem steilen und kühnen Felsgipfel erfolgt durch mehrmaliges Abseilen. Jetzt bleiben nur noch die beiden schwierigen Hauptgipfel des Mt. Kenia übrig.

Clive hat diese früher bereits zweimal bestiegen und ist daher für eine weitere Tour wenig motiviert. So trifft es sich gut, dass in der Hütte der Amerikaner Chuck schon seit Tagen auf einen Kletterpartner für dieses Unternehmen wartet. Wir starten in aller Frühe und klettern die ersten und einfachen Seillängen seilfrei, um Zeit zu sparen. Die Schlüsselseillänge im IV. Schwierigkeitsgrad liegt bereits über 5000 m hoch - hier muss ich im Vorstieg ganz schön schnaufen, nicht zuletzt bedingt durch den schweren Rucksack: Wir haben die komplette Eis- und Biwakausrüstung dabei sowie Kocher und Verpflegung, wobei wir einen Teil davon in der winzigen Biwakschachtel auf dem Gipfel des Nelion (5188 m) deponieren. Obwohl der nur elf Meter höhere Batian lediglich 150 m Luftlinie entfernt und durch eine 45 m tiefe Scharte von diesem getrennt ist, wird im Führer für Hin- und Rückweg bei guten Verhältnissen eine Zeit von drei Stunden angegeben - es hat aber auch schon Clubmitglieder gegeben, die für die einfache Strecke neun (!) Stunden gebraucht haben.

Hier nun eine kurze Beschreibung von dieser abenteuerlichen Kletterei: Zuerst seilen wir uns vom Gipfel ab und lassen eines unserer Doppelseile zur Erleichterung des Rückweges hängen, im folgenden Gate of the Mists, einer Eisscharte mit Wächte, muss ich Steigeisen benutzen und schlage Stufen fr Chuck. Die anschließenden Felsen sind nordseitig verschneit und vereist, ebenso wie der Ausstiegskamin, aber schließlich erreichen wir den Gipfel um sechs Uhr abends etwas müde, aber über unseren Erfolg stolz. Nach kurzer Pause hasten wir in Eile zurück, seilen wieder ab, beim Quergang in der Scharte bin ich von oben durch das Fixseil und von unten durch Chuck gesichert und klettere mit Steigeisen und Eisgeräten neben dem Felsen im harten Firn bei beginnender Dämmerung aufwärts. Das Nachsichern von Chuck mit Seilzughilfe im Fels findet bereits bei völliger Dunkelheit statt. Danach haben wir Schwierigkeiten, festsitzende Klemmkeile zu entfernen, und erreichen endlich bei Mondlicht und Nebel wieder den Gipfel des Nelion. Die Biwakschachtel dort ist winzig (Ausmaße ca. 2 x 2 x 1,2 m), ist aber mit Schaumgummimatratzen ausgelegt und eine willkommene Zufluchtsstätte. Da wir erst mühsam Eis schmelzen müssen, sind wir fast bis Mitternacht mit Kochen, Essen und Trinken beschäftigt, können danach aber gut schlafen.

Hier nun eine kurze Beschreibung von dieser abenteuerlichen Kletterei: Zuerst seilen wir uns vom Gipfel ab und lassen eines unserer Doppelseile zur Erleichterung des Rückweges hängen, im folgenden Gate of the Mists, einer Eisscharte mit Wächte, muss ich Steigeisen benutzen und schlage Stufen fr Chuck. Die anschließenden Felsen sind nordseitig verschneit und vereist, ebenso wie der Ausstiegskamin, aber schließlich erreichen wir den Gipfel um sechs Uhr abends etwas müde, aber über unseren Erfolg stolz. Nach kurzer Pause hasten wir in Eile zurück, seilen wieder ab, beim Quergang in der Scharte bin ich von oben durch das Fixseil und von unten durch Chuck gesichert und klettere mit Steigeisen und Eisgeräten neben dem Felsen im harten Firn bei beginnender Dämmerung aufwärts. Das Nachsichern von Chuck mit Seilzughilfe im Fels findet bereits bei völliger Dunkelheit statt. Danach haben wir Schwierigkeiten, festsitzende Klemmkeile zu entfernen, und erreichen endlich bei Mondlicht und Nebel wieder den Gipfel des Nelion. Die Biwakschachtel dort ist winzig (Ausmaße ca. 2 x 2 x 1,2 m), ist aber mit Schaumgummimatratzen ausgelegt und eine willkommene Zufluchtsstätte. Da wir erst mühsam Eis schmelzen müssen, sind wir fast bis Mitternacht mit Kochen, Essen und Trinken beschäftigt, können danach aber gut schlafen.

Abstieg und Rückweg

Am nächsten Morgen beginnen wir mit dem Abstieg: Hier zeigt sich der große Vorteil unserer beiden 50-Meter-Seile, denn wir können lange Strecken abseilen und erheblich Zeit sparen (insgesamt sieben volle Seillängen). Am Fuße des Berges verabschiede ich mich von Chuck, der fast noch mehr als ich von der gelungenen und abenteuerlichen Bergfahrt begeistert ist, da es sich um seine erste Hochgebirgs-Tour handelt. Dann steige ich mit meinem ganzen Gepäck zur Clubhütte ab, in der Clive schon auf mich wartet. Als ich sie schließlich erreiche, fängt es ausgiebig zu schneien an. In kurzer Zeit ist alles weiß und die Umgebung in eine Winterlandschaft verwandelt - es handelt sich jetzt im März um die ersten Vorboten der beginnenden Regenzeit, und möglicherweise sind wir in dieser Saison die letzten auf dem Gipfel gewesen.

Am selben Tag steigen wir noch bis zum Auto ab und ich bekomme von einem Bergsteiger, der am Wochenende die Umrundung des Mt. Kenia gemacht hat, einen schnellen "lift" direkt nach Nairobi, während Clive sich mehr Zeit lässt und am Nationalparkeingang übernachtet. Welch ein Kontrast: Am  Morgen noch am Gipfel in der Biwakschachtel in 5200 m Höhe, am Abend bereits in einem Hotel in Nairobi mit Bad und Restaurantessen!

Morgen noch am Gipfel in der Biwakschachtel in 5200 m Höhe, am Abend bereits in einem Hotel in Nairobi mit Bad und Restaurantessen!

Der Mt. Kenia-Trip wurde zu meiner vielleicht härtesten, aber auch erfolgreichsten Kletterwoche im Hochgebirge. Insgesamt habe ich die drei höchsten Gipfel Afrikas bestiegen (Kibo, Mt. Kenya, Mawenzi), wobei der höchste bei weitem der einfachste war. Trotzdem werde ich sicher wieder einmal nach Ostafrika reisen. Zum einen reizen mich die Ruwenzoris in Uganda (das dritthöchste Gebirge in Afrika und landschaftlich außerordentlich interessant – habe ich dann 2001 bestiegen), zum anderen möchte ich noch einmal den Kilimandscharo auf einer direkten und schwierigeren Eisroute besteigen (die es aber inzwischen nicht mehr gibt).

Heimkehr nach Deutschland

Die restlichen eineinhalb Wochen in Machame vergehen sehr rasch durch mehrere Operationen, Unterrichtsstunden und Dienste. Außerdem bin ich drei Tage lang der einzige Chirurg im Krankenhaus, fotografiere und filme ausgiebig im Hospital und werde zum Schluss noch mehrfach eingeladen. Nachdem mehrere Leute es sehr bedauern, dass ich Machame verlasse, verspreche ich beim Abschied, dass ich - zumindest für einen kurzen Besuch - irgendwann wiederkommen würde, zumal ich mich bei der Rückkehr vom Mt. Kenya in Machame schon richtig heimisch gefühlt habe.

Nach Nairobi werde ich zum Glück wieder mit einem Auto mitgenommen und führe dort am Abend im Guesthouse mit zwei Ärzten aus dem Krankenhaus noch stundenlange Gespräche über das Hospital und seine Probleme bzw. Zukunft. Der nächste Tag dient mir neben dem Packen (ich hatte meine gesamte Bergsteigerausrüstung in Nairobi deponiert) vor allem zum "Relaxen": Dabei kann ich endlich das faszinierende englische Buch "Tanzanian Doctor" fertiglesen, das von einem britischen Arzt handelt, der 1935 ins Land kam und dort blieb. Als Missionsarzt erbaute er u.a. drei Krankenhäuser, wurde Parlamentsmitglied und schließlich Gesundheitsminister.

Am Flughafen habe ich trotz meines Übergepäcks zum Glück keine Probleme bei der Abfertigung - während ich selbst drei Kilogramm abgenommen habe, beträgt mein gesamtes Gepäck, u.a. auch wegen vieler Souvenirs, mehr als fünfzig Kilogramm! Nach einem Nachtflug bis Madrid kann ich - zunächst nur auf der Warteliste stehend - mit einer Lufthansa-Maschine direkt nach München fliegen, anstatt den Umweg über Frankfurt nehmen zu müssen.

Resümee

Das Leben hier in Deutschland ist zweifellos ein Kontrast zu meinem Tansania-Aufenthalt. Hier nur ein paar wahllose Beispiele, die mir innerhalb der ersten 24 Stunden nach meiner Rückkehr auffallen: Zum ersten Mal seit fünf Monaten lese ich wieder eine deutsche Zeitung, kann ich problemlos und prompt telefonieren, fahre ich im eigenen Auto und bin unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln, benutze ich einen elektrischen Fön zum Haare trocknen, kann ich wieder "richtiges" Brot essen (weil es so gut schmeckt, morgens, mittags und abends), finde ich Geschäftsbriefe, Werbesendungen und Zeitschriften vor - der ganze Schreibtisch ist voll damit. Während ich besonders letzteres wenig vermisst habe, sind die anderen Errungenschaften der Zivilisation zur Abwechslung zweifellos sehr angenehm, auch wenn ich eine Weile ganz gut ohne sie ausgekommen bin.

Das Leben hier in Deutschland ist zweifellos ein Kontrast zu meinem Tansania-Aufenthalt. Hier nur ein paar wahllose Beispiele, die mir innerhalb der ersten 24 Stunden nach meiner Rückkehr auffallen: Zum ersten Mal seit fünf Monaten lese ich wieder eine deutsche Zeitung, kann ich problemlos und prompt telefonieren, fahre ich im eigenen Auto und bin unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln, benutze ich einen elektrischen Fön zum Haare trocknen, kann ich wieder "richtiges" Brot essen (weil es so gut schmeckt, morgens, mittags und abends), finde ich Geschäftsbriefe, Werbesendungen und Zeitschriften vor - der ganze Schreibtisch ist voll damit. Während ich besonders letzteres wenig vermisst habe, sind die anderen Errungenschaften der Zivilisation zur Abwechslung zweifellos sehr angenehm, auch wenn ich eine Weile ganz gut ohne sie ausgekommen bin.

Abschließend noch eine Gesamtbeurteilung. Es hat mir in Machame von der Arbeit, den Menschen und der gesamtem Atmosphäre her sehr gut gefallen, was auch der Hauptgrund dafür war, dort fast doppelt so lange zu bleiben wie ursprünglich geplant. Der z.T. sehr intensive Kontakt zu den Einheimischen ist auch eine der wesentlichen Erfahrungen meines Aufenthaltes in Tansania, da wir z.B. in Südafrika etwas einseitig hauptsächlich mit Weißen zusammen waren. Aus meiner Reise ist damit der längste Aufenthalt außerhalb Deutschlands geworden, insgesamt volle fünf Monate. Alle drei Afrika-Aufenthalte zusammengerechnet, habe ich bisher fast elf Monate im schwarzen Erdteil verbracht. So wie es aussieht, werde ich aber wahrscheinlich nicht zum letzten Mal in Afrika gewesen sein. Insgesamt war für mich Ostafrika auf alle Fälle ein großes Erlebnis mit bleibenden Erinnerungen und ein voller Erfolg sowohl menschlich wie medizinisch und natürlich auch touristisch bzw. bergsteigerisch.