Schwarz und Weiß: Praktisches Jahr in Südafrika

Schwarz und Weiß: Praktisches Jahr in Südafrika

(Auszüge aus Briefen und Tagebuch, 1983/84)

"In Euren Schuhen möchte ich jetzt nicht stecken!" - Mit diesen aufmunternden Worten hält uns der Aufnahmearzt ein Röntgenbild unter die Nase. Es genügt nur ein kurzer Blick, um zu erkennen, dass er recht hat. Wir sehen eine Wirbelsäule mit einem völlig verschobenen unteren Brustwirbel. Da wird auch schon der betroffene Patient hergefahren. Etwas hilflos stehen wir da: Was tun wir jetzt bloß?

Es ist 12 Uhr nachts und wir haben Dienst in der Orthopädischen Abteilung des Hillbrow Hospitals in Johannesburg. Das Haus hat etwa 400 Betten, die fast alle von schwarzen Patienten belegt sind. Zwischendurch findet man noch einige Mischlinge und Inder. Die Krankenschwestern sind ebenfalls schwarz, während die Ärzte ganz überwiegend weiß sind. Da auf der Orthopädischen Abteilung chronischer Personalmangel herrscht, werden hier auch Studenten für Nachtdienste herangezogen und jetzt sind wir verantwortlich!

Erster Tag im Krankenhaus

Kurz nach 7.00 Uhr sind wir schon im Krankenhaus, auf der Station 5/6. In einem Krankensaal liegen die Männer, in einem anderen die Frauen, jeweils 22 Betten in einem Raum. Wir gehen bei der Visite mit, verstehen aber höchstens die Hälfte. Zu den üblichen Schwierigkeiten, die man immer hat, wenn man irgendwo neu anfängt, kommt jetzt noch das Sprachproblem dazu. Auch sehen die Schwarzen für uns alle recht ähnlich aus, so dass es uns schwerfällt, die einzelnen Patienten auseinanderzuhalten. Heute ist Operationstag und für unsere Station auch Aufnahmedienst. Wir lassen uns den OP-Trakt zeigen, stehen dort aber ziemlich unnütz herum. Also schauen wir hinunter zur Notaufnahme. Dort sitzen in einem engen Raum schon einige Weißbekittelte, und allmählich bekommen wir auch heraus, was für Funktionen sie haben. Patienten kommen und gehen oder werden herumgefahren - irgendein System können wir im Moment noch nicht dahinter entdecken. Insgesamt ist es recht ruhig - für uns ein Vorteil, denn wenn es recht hektisch zuginge, wüssten wir überhaupt noch nicht Bescheid, wo wir zupacken sollten. So aber können wir viele Fragen stellen, um etwas mehr Durchblick zu bekommen.

Wir sollen eine Frau aufnehmen, die vor einigen Wochen eine Verbrennung hatte, und die jetzt mit einem tiefen, großen Geschwür am Po kommt. Wir versuchen, Blut abzunehmen , aber die Frau ist so fett, dass es uns nicht gelingt. So rufen wir einen südafrikanischen Arzt zu Hilfe, der es dann in der Leistenvene versucht. Die Frau, die schon vorher gejammert hatte, fängt aber an, lauthals zu schreien und sich zu wehren. Schließlich springt sie auf und läuft davon. Doch nicht alle Patienten hier sind so wehleidig. Wir beobachten, wie ein Mann seine übel zugerichteten Finger genäht bekommt. Der Mann selbst schaut ebenfalls interessiert zu - ich glaube, mir würde bestimmt schlecht, wenn ich das bei meinen eigenen Fingern beobachten müsste.

Dann kommt eine Frau mit einem Menschenbiss, der auch schon ein paar Tage alt ist. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man mit Zähnen so tief beißen kann. Ansonsten gibt es viele Patienten mit kleineren Verletzungen. Diese werden aber meist von schwarzen Pflegern behandelt, die das sehr geschickt machen. Erst kurz vor Mitternacht gehen wir nach Hause - vollgepackt mit neuen Eindrücken.

Das medizinische System im Hillbrow Hospital

Um 7 Uhr früh am nächsten Morgen haben wir Unterricht bei Mr.  Cochrane, einem Chirurgen. Wir sind ziemlich unausgeschlafen und der Mann nuschelt ganz schön, so dass wir große Schwierigkeiten haben, überhaupt mitzukommen. Am schlimmsten ist es, wenn er uns Fragen stellt, und wir erstens die Frage nur halb verstehen, zweitens die richtige Antwort nicht genau wissen und drittens vielleicht auch noch Schwierigkeiten haben, manches ins Englische zu übersetzen.

Cochrane, einem Chirurgen. Wir sind ziemlich unausgeschlafen und der Mann nuschelt ganz schön, so dass wir große Schwierigkeiten haben, überhaupt mitzukommen. Am schlimmsten ist es, wenn er uns Fragen stellt, und wir erstens die Frage nur halb verstehen, zweitens die richtige Antwort nicht genau wissen und drittens vielleicht auch noch Schwierigkeiten haben, manches ins Englische zu übersetzen.

Ansonsten sind die Ärzte aber recht hilfsbereit, und wir können so ziemlich alles machen, was anfällt: Infusionen legen, Wunden nähen, Thoraxdrainagen etc. Es braucht am Anfang natürlich eine Weile, bis man sich auskennt, aber das ist in Deutschland ja auch nicht anders. Mit der Sprache hapert es auch noch ziemlich, aber das ist ja kein Wunder. Auf alle Fälle lernen wir hier viel mehr als daheim.

Die Medizinstudenten hier verbringen ebenfalls das letzte Studienjahr im Krankenhaus. Ihre Ausbildung ist aber besser als bei uns, und in der Praxis sind sie uns sicher überlegen. Es gibt ca. 2 Stunden Studentenunterricht am Tag, das ist viel mehr als in Deutschland. Es geht auch alles lockerer und humorvoller zu, nicht so ernst und hektisch.

Die Ärztehierarchie ist ein bisschen anders als bei uns: Nach dem Studium ist man für ein Jahr Houseman (das entspricht etwa unserem früheren Medizinalassistenten), danach wird man Senior House Officer. Wenn man sich spezialisieren will, muss man ein Examen schreiben, und wenn man das bestanden hat (Durchfallquote jedoch ca. 80%!), wird man Registrar (das sind dann die Leute, die man nachts um 2 Uhr aus dem Bett klingelt). Um Facharzt zu werden, muss man noch ein weiteres Examen bestehen, und nach ein paar Jahren wird man dann Consultant. Dann hat man keine Bereitschaftsdienste mehr und wird nur ganz selten wegen besonders schwieriger Fälle angerufen. Andererseits hat der Consultant natürlich die meiste Verantwortung - vor allem, wenn etwas schiefläuft.

In der Notaufnahme

Die "Intakes", d.h. die Aufnahmedienste, sind meist sehr interessant, und manches erscheint einem fast unglaublich. U.a. bekommen wir mehrere Patienten mit Messerstichen ins Herz eingeliefert. Die Patienten werden in Windeseile in den OP gebracht, der Brustkorb geöffnet und das Loch im Herzen zugenäht. Ich bin wirklich beeindruckt, wie schnell und gut das geht. Und ein paar Tage später spazieren die Patienten schon wieder herum! Man wird hier ganz schön abgebrüht, aber auch die Schwarzen, die mit ihren Verletzungen kommen, scheinen alles oft nicht so tragisch zu nehmen. Einmal nehmen wir eine Nichtmedizinerin in die Klinik mit, der aber gleich ganz schlecht wird.

Anschließend kommt ein Patient mit einem Stich in den Brustkorb. Bei solchen Patienten muss man einen Drainageschlauch zwischen Lunge und Rippenfell legen, damit das Blut ablaufen kann. Diesmal ist die Reihe an mir, so einen Drain zu legen - das erste Mal, dass ich so etwas mache. Der Patient ist total betrunken und tobt ziemlich herum, so dass ihn 3 Leute festhalten müssen. Überhaupt, was da so an betrunkenen Patienten hereinkommt, das ist schon schlimm. Bei einem Großteil ist der Alkohol in irgendeiner Weise beteiligt: Schlägereien oder Unfälle von Betrunkenen, Bauchspeicheldrüsenentzündungen durch chronisches Trinken und sogar Speiseröhrenkrebs (vor allem durch scharfe Sachen und Rauchen). Aber der Alkohol ist billig, und sonst haben viele Schwarze anscheinend nichts, um sich das Leben angenehmer zu machen.

Im Baragwanath Hospital

Es versorgt die Einwohner von Soweto und ist das größte Krankenhaus von Afrika mit ca. 2000 Betten, aber viele Patienten liegen dennoch auf dem Fußboden. Es geht dort ziemlich zu - wir haben schon allerhand Stories darüber gehört und wollen uns die Sache mal selber anschauen.

In der Geburtshilfe gibt es dort pro Jahr ca. 30 000 Geburten, d.h. etwa 80 Geburten pro Tag. Deshalb sieht und lernt man hier in wenigen Tagen mehr als während eines ganzen Monats in einer deutschen Frauenklinik. Kaiserschnitte werden z.T. wie am Fließband gemacht, und es gibt keine Schwierigkeit für mich, bei einem davon zu assistieren. Normale Geburten werden nur von Schwestern betreut, und nach einigem Drängen lassen sie mich auch mal ran, so dass ich ebenfalls zu einer Entbindung komme. All die Diskussionen um natürliche und sanfte Geburt bei uns erschienen mir danach etwas übertrieben, denn dort wird eigentlich ohne viel Aufhebens die natürliche Geburt praktiziert. Mir erscheint es auch so, als ob die meisten schwarzen Frauen viel entspannter und ruhiger waren als die Frauen bei uns. Eine Geburt ist bei ihnen einfach viel alltäglicher und selbstverständlicher.

Die letzten Tage im Krankenhaus

Während unserer selbständigen Bereitschaftsdienste lernen wir sehr viel, aber sehen auch, wieviel wir noch nicht wissen und was man alles falsch machen kann. Wir kommen dabei nie vor 2 Uhr ins Bett, und wenn dann um halb sieben der Wecker klingelt, fällt das Aufstehen schon recht schwer. Manchmal ist so viel los, dass wir nicht mal rechtzeitig zum Abendessen kommen. Dafür veranstalten aber einmal am Nachmittag die Schwestern eine Weihnachtsfeier, bei der wir uns ganz schön durchfuttern.

Während unserer selbständigen Bereitschaftsdienste lernen wir sehr viel, aber sehen auch, wieviel wir noch nicht wissen und was man alles falsch machen kann. Wir kommen dabei nie vor 2 Uhr ins Bett, und wenn dann um halb sieben der Wecker klingelt, fällt das Aufstehen schon recht schwer. Manchmal ist so viel los, dass wir nicht mal rechtzeitig zum Abendessen kommen. Dafür veranstalten aber einmal am Nachmittag die Schwestern eine Weihnachtsfeier, bei der wir uns ganz schön durchfuttern.

Aufgrund des warmen Sommerwetters ist uns nicht sehr weihnachtlich zumute, so dass wir uns freiwillig bereit erklären, während der Feiertage Dienst zu machen, damit unsere Kollegen zu ihren Familien können. Nach einem anstrengenden Sylvesterdienst erholen wir uns bei unseren Bekannten aus Lesotho, die gerade für eine deutsche Familie das Haus hüten. Da es sehr heiß ist, verbringen wir geraume Zeit im kühlen Swimmingpool im Garten - und das am 1. Januar!

Eindrücke aus Soweto

Mit einem schwarzen Krankenhausangestellten können wir sogar noch eine private Tour nach Soweto  Township) machen. In dieser schwarzen Trabantenstadt am Rande von Johannesburg leben offiziell 1,5 Millionen Einwohner, in Wirklichkeit aber schatzungsweise 3-4 Millionen Menschen - die genaue Zahl ist jedoch nicht bekannt. Wir haben die einzigartige Gelegenheit, die hier lebenden Schwarzen auch in ihren winzigen Häusern zu besuchen. In Räumen, kleiner als ein deutsches Wohnzimmer, leben oft ganze (Groß-) Familien mit bis zu zehn Personen! Man kann sich solche Verhältnisse bei uns überhaupt nicht vorstellen. Auf der anderen Seite sind wir wirklich erstaunt, als wir auch einige stattliche Villen gezeigt bekommen. Es gibt in Soweto also sogar schwarze Millionäre. Durch unseren Führer Gideon können wir auch das wert- und stilvoll eingerichtete Haus eines seiner Freunde, eines wohlhabenden Künstlers, bewundern.

Township) machen. In dieser schwarzen Trabantenstadt am Rande von Johannesburg leben offiziell 1,5 Millionen Einwohner, in Wirklichkeit aber schatzungsweise 3-4 Millionen Menschen - die genaue Zahl ist jedoch nicht bekannt. Wir haben die einzigartige Gelegenheit, die hier lebenden Schwarzen auch in ihren winzigen Häusern zu besuchen. In Räumen, kleiner als ein deutsches Wohnzimmer, leben oft ganze (Groß-) Familien mit bis zu zehn Personen! Man kann sich solche Verhältnisse bei uns überhaupt nicht vorstellen. Auf der anderen Seite sind wir wirklich erstaunt, als wir auch einige stattliche Villen gezeigt bekommen. Es gibt in Soweto also sogar schwarze Millionäre. Durch unseren Führer Gideon können wir auch das wert- und stilvoll eingerichtete Haus eines seiner Freunde, eines wohlhabenden Künstlers, bewundern.

Obwohl uns diese unerwarteten Kontraste ziemlich verwirren, bleiben als Gesamteindruck die sehr ärmlichen und beengten Lebensverhältnisse in dieser riesigen Schwarzensiedlung in unserem Gedächtnis haften

Bergsteigen in den Drakensbergen

Es gibt gleich zwei Gebirge mit diesem Namen - dieser Umstand stiftet einige Verwirrung, da die beiden Gebiete nicht nur einige hundert Kilometer auseinander liegen, sondern auch sonst kaum Ähnlichkeiten miteinander aufweisen. Uns als Bergsteiger gefallen jedenfalls die zentralen Drakensberge bei Lesotho mit ihren z.T. schroffen, bis über 3000 Meter aufragenden Gipfeln wesentlich besser als die sanften bewaldeten Hügelketten im Nordosten des Landes. Die westlichen Drakensberge sind z.T. recht wild und kaum erschlossen, die Wege sind oft nur Fußspuren und kaum markiert, und Wegweiser gibt es auch keine. Die Wanderkarten sind nichts Besonderes, und oft fällt plötzlich Nebel ein, so dass es mit der Orientierung schon schwierig werden kann. Aber das Gebirge hat seinen eigenen Reiz und gefällt uns sehr gut.

Die Drakensberge bilden mit ihren im Westen z.T. steil abfallenden Wänden eine natürliche Grenze zum Hochland von Lesotho. Im eindrucksvollen Royal Natal Nationalpark laufen und klettern wir zum Schluss weglos in einem Bachbett und durch Schluchten aufwärts, bis wir am Fuß eines riesigen, felsigen Amphitheaters stehen. Die z.T. mehrere hundert Meter hohen Steilwände sind nur etwas für Kletterer, sollen aber sehr brüchig sein. Wir begnügen uns deshalb nur mit Anschauen und Fotografieren.

Da wir aber aufs Bergsteigen doch nicht ganz verzichten möchten, fahren wir mit dem Auto fast 100 Kilometer außenherum, um einen dieser Gipfel von der anderen Seite zu besteigen. Bei starkem Nebel mit Sichtweiten unter 10 Metern(!) tasten wir uns in der Dunkelheit bis ans Ende der schlechten Schotterstraße in fast 2600 Meter Höhe vor. Dort richten wir unseren Käfer zum Schlafen her, denn die einzige Übernachtungsmöglichkeit, ein tiefergelegenes Hotel, ist uns viel zu teuer. Die Rücksitzlehnen werden ausgebaut, die Vordersitze um 90 bzw. 180 Grad herumgedreht und mit allerlei anderen Tricks eine ebene Schlaffläche geschaffen. Auf diese Weise können wir zum Schluss beide vollausgestreckt und relativ bequem im Auto schlafen - und das im Käfer, wer hätte das für möglich gehalten!

Da wir aber aufs Bergsteigen doch nicht ganz verzichten möchten, fahren wir mit dem Auto fast 100 Kilometer außenherum, um einen dieser Gipfel von der anderen Seite zu besteigen. Bei starkem Nebel mit Sichtweiten unter 10 Metern(!) tasten wir uns in der Dunkelheit bis ans Ende der schlechten Schotterstraße in fast 2600 Meter Höhe vor. Dort richten wir unseren Käfer zum Schlafen her, denn die einzige Übernachtungsmöglichkeit, ein tiefergelegenes Hotel, ist uns viel zu teuer. Die Rücksitzlehnen werden ausgebaut, die Vordersitze um 90 bzw. 180 Grad herumgedreht und mit allerlei anderen Tricks eine ebene Schlaffläche geschaffen. Auf diese Weise können wir zum Schluss beide vollausgestreckt und relativ bequem im Auto schlafen - und das im Käfer, wer hätte das für möglich gehalten!

Am nächsten Tag starten wir direkt von unserem Nachtplatz aus zu unserer nächsten Unternehmung. Es gefällt uns sehr gut, endlich mal wieder eine richtige Bergtour zu machen, und auch landschaftlich ist diese Tour ein Genuss. Wir erwischen einen schönen Tag: Es ist wolkig und windig, so dass sich durch die ziehenden Wolken die Landschaft ständig verändert und immer wieder anders aussieht. Auch sind wir völlig allein unterwegs. Im steilen Mittelteil erklettern wir eine lange, an senkrechten Ketten hängende Eisenleiter - eine Art Klettersteig auf südafrikanisch. Oben haben wir einen eindrucksvollen Tiefblick über die Abbruchkante des Amphitheaters hinunter über die auch ein Wasserfall hinabstürzt. Der Gipfel selbst liegt etwas zurück auf der Hochfläche und ist eher unscheinbar. Dafür stehen wir aber auf dem höchsten Berg Südafrikas, dem 3280 m hohen Mont aux Source.

Gewalttour in den Drakensbergen

Ein weiteres Wochenende Anfang Dezember wird sehr anstrengend. Wir brechen Samstagmittag auf und wollen in einer Höhle übernachten. Beim Aufstieg wird es neblig, der Weg ist schlecht zu finden und kaum markiert, so dass wir wirklich nicht mehr genau wissen, wo wir sind. Erst nachdem es schon dunkel ist, klart es auf, und mit Hilfe unserer Taschenlampe finden wir die Höhle doch noch, wo wir mit herrlichem Ausblick auf einen klaren Sternenhimmel bald einschlafen. Am nächsten Morgen besteigen  wir zunächst den 3000 m hohen Cathedral Peak - einen spitzen und eleganten Felsgipfel, bei dem man zum Schluss sogar etwas klettern muss. Teilweise sind schwierigere Stellen ähnlich wie ein Klettersteig versichert. Dabei überholen wir auch ziemlich flott eine südafrikanische Wandergruppe, die sich wahrscheinlich ziemlich über diese "Crazy Germans" wundern. Von dem Führer bekommen wir allerdings eine falsche Information über die notwendigen Gehzeiten unseres geplanten Weiterweges. So wird es eine ziemliche Gewalttour: Wir sind insgesamt fast 15 Stunden unterwegs! Nachdem wir - bereits in der Dunkelheit - zum Schluss noch einen Fluss durchqueren und mit patschnassen Schuhen weiterlaufen müssen, erreichen wir erst um 10 Uhr nachts wieder unser Auto - insgesamt haben wir etwa 30 km und 2000 Höhenmeter zurückgelegt!

wir zunächst den 3000 m hohen Cathedral Peak - einen spitzen und eleganten Felsgipfel, bei dem man zum Schluss sogar etwas klettern muss. Teilweise sind schwierigere Stellen ähnlich wie ein Klettersteig versichert. Dabei überholen wir auch ziemlich flott eine südafrikanische Wandergruppe, die sich wahrscheinlich ziemlich über diese "Crazy Germans" wundern. Von dem Führer bekommen wir allerdings eine falsche Information über die notwendigen Gehzeiten unseres geplanten Weiterweges. So wird es eine ziemliche Gewalttour: Wir sind insgesamt fast 15 Stunden unterwegs! Nachdem wir - bereits in der Dunkelheit - zum Schluss noch einen Fluss durchqueren und mit patschnassen Schuhen weiterlaufen müssen, erreichen wir erst um 10 Uhr nachts wieder unser Auto - insgesamt haben wir etwa 30 km und 2000 Höhenmeter zurückgelegt!

In Lesotho unterwegs

Durch einen Nationalfeiertag haben wir ein langes Wochenende, das wir nützen, um nach Lesotho zu fahren. Es war früher unter britischer Verwaltung und ist jetzt ein selbständiges Land, wirtschaftlich allerdings völlig von Südafrika abhängig, zumal es als "Insel" innerhalb des südafrikanischen Staates liegt und keinen eigenen Zugang zum Meer hat.

Nach dem Grenzübertritt, zu dem wieder ein extra Visum notwendig war, fahren wir ins Gebirge hinein. Die Paßstrecke wird immer schlechter, und an einer schottrigen Steilstufe müssen wir sogar mehrfach Anlauf nehmen, um über diese kritische Stelle hinwegzukommen. Doch dann sind wir auf der weitläufigen, kargen Hochfläche Lesothos. Neben der Straße entdecken wir plötzlich ein BMW-Motorrad mit deutschem Nummernschild. Der Mannheimer Bernd und seine Freundin Jutta sind schon durch ganz Afrika gefahren und arbeiten z.Zt. ebenfalls in Johannesburg, um sich Geld für die Rückreise zu verdienen. Da gibt es natürlich erst einiges zu erzählen, und wir beschließen später, gleich an Ort und Stelle zusammen zu bernachten. Während die beiden in ihrem Zelt schlafen, machen wir es uns wieder in unserem Käfer bequem.

Am nächsten Tag fahren wir noch zusammen auf einen 3200 m hohen Pass, dre hen dann aber wieder um, da eine Weiterfahrt bei den schlechten Straßenverhältnissen nur für Allradfahrzeuge empfehlenswert und für uns zu riskant ist. Beim Rückweg fotografieren wir eifrig die überall in der Landschaft eingebetteten Dörfer, deren rötliche Rundhütten malerisch über tiefgrüne Hänge verstreut sind.

hen dann aber wieder um, da eine Weiterfahrt bei den schlechten Straßenverhältnissen nur für Allradfahrzeuge empfehlenswert und für uns zu riskant ist. Beim Rückweg fotografieren wir eifrig die überall in der Landschaft eingebetteten Dörfer, deren rötliche Rundhütten malerisch über tiefgrüne Hänge verstreut sind.

Nach dem Abschied von Bernd und Jutta fahren wir weiter zu einem kleinen Krankenhaus, in dem ein Kollege aus dem Hillbrow-Hospital einige Jahre gearbeitet hat. Auf Grund seiner Empfehlung werden wir im ganzen Krankenhaus herumgeführt, werden zum Essen eingeladen und dürfen sogar dort übernachten. Dieser Besuch ist für uns sehr aufschlussreich: Die "Allround"-Ärzte arbeiten hier unter primitiven Verhältnissen und müssen fehlende Ausrüstung durch klinische Erfahrung und Improvisationstalent ersetzen.

Die Hauptstadt Maseru ist am Sonntagnachmittag wie ausgestorben. Dafür gibt es an der Grenze zu Südafrika Menschenschlangen von mehreren hundert Metern. Es sind lauter Einheimische, die nach einem Wochenendbesuch zu Hause wieder als wandernde Gastarbeiter zu den Minen in Südafrika zurückkehren.

Südafrika-Rundreise zum Abschluss

Zum Abschluss unseres Aufenthaltes machen wir noch mit unserem VW-Käfer eine Rundreise in Südafrika. Von Johannesburg geht es zunächst in den Süden, an Lesotho vorbei, bis an die Südostküste des afrikanischen Kontinents. Hier fahren wir im Wesentlichen die Küste entlang Richtung Kapstadt. Wir besuchen zunächst ein Hospital, für das wir uns auch beworben hatten. Aber wir sind froh, dass wir stattdessen in Johannesburg gelandet sind, denn die Ausstattung dieses Minikrankenhauses ist doch sehr primitiv und wir hätten hier sicher nicht so viel gelernt, zumal auch ein spürbarer Personalmangel herrscht.

An der Südküste fahren wir der berühmte Gardenroute entlang mit ihrem milden Klima und der üppigen Vegetation. Hier besuchen wir eine imposante Schauhöhle, die schöne Cango Cave sowie eine Straßenfarm. Als Küstenwanderung wählen wir den abwechsliungsreichen Tsitsikamma-Coastal Trail. Kurz vor Kapstadt wird die Landschaft recht europäisch: es gibt viele Weingüter und kleine Dörfer mit holländischem Einschlag.

Kapstadt selbst ist eine interessante Großstadt mit dem bekannten Tafelberg im Hintergrund. Einmal fahren wir mit der Seilbahn dort hinauf und erleben den Sonnenuntergang. Ein zweites Mal steigen wir zu Fuß auf einem schmalen Pfad mit einigen Kletterstellen direkt hinauf, was uns als Bergsteiger natürlich mehr befriedigt. Bei einem Abstecher an das Kap der Guten Hoffnung sehen wir sogar eine Menge Robben im Meer. Und auch der nahegelegene Botanische Garten von Kirstenbosch beschert uns viele Fotomotive.

Trotzdem sind wir froh, als wir das etwas hektische Kapstadt wieder verlassen und in einsamere  Gebiete fahren. Einige hundert Kilometer weiter nach Norden kommen wir an einer kleinen Halbinsel vorbei, auf der Zehntausende von Kapmöven nisten. In jeder Sekunde starten und landen Dutzende dieser großen Vögel, der Himmel ist voll von diesen eleganten Seglern, und es herrscht ein fast ohrenbetäubendes lärmendes Gekreische - ein penetranter Geruch nach Vogelmist vervollständigt diese unnachahmliche Mischung aus Naturerleben mit allen Sinnen.

Gebiete fahren. Einige hundert Kilometer weiter nach Norden kommen wir an einer kleinen Halbinsel vorbei, auf der Zehntausende von Kapmöven nisten. In jeder Sekunde starten und landen Dutzende dieser großen Vögel, der Himmel ist voll von diesen eleganten Seglern, und es herrscht ein fast ohrenbetäubendes lärmendes Gekreische - ein penetranter Geruch nach Vogelmist vervollständigt diese unnachahmliche Mischung aus Naturerleben mit allen Sinnen.

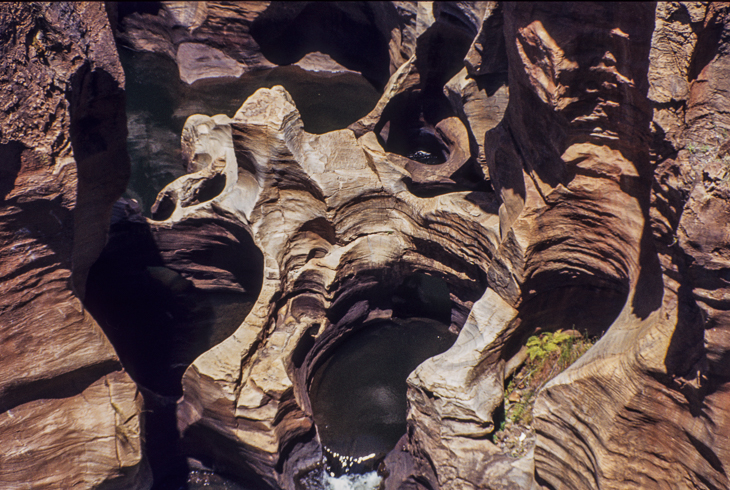

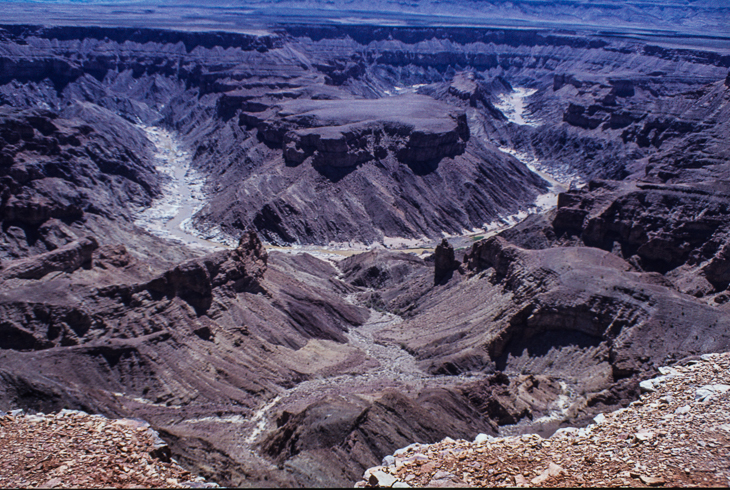

Zuletzt überqueren wir sogar noch kurz die Grenze zum benachbarten Namibia, dem ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Hier besuchen wir allerdings nur den Fischriver-Canyon ganz im Süden des Landes. Über Kimberly mit dem größten künstlich geschaffenen Loch der Welt zum Diamantenabbau geht es wieder nach Johannesburg und bald darauf auch zurück nach Deutschland.

Resümee

Unser Aufenthalt in Südafrika war zweifellos eine besondere Erfahrung für uns. Zum ersten Mal haben wir ein fremdes Land nicht nur als durchreisende Touristen erlebt, sondern bekamen durch unsere Arbeit im Krankenhaus wesentlich mehr menschlichen Kontakt und Gesprächsmöglichkeiten mit den einheimischen Weißen und Schwarzen.

In den vier Monaten hatten wir auch Gelegenheit, gerade die politischen und gesellschaftlichen Probleme dieses Landes gründlicher und anschaulicher kennenzulernen als dies je durch Zeitungslektüre in Deutschland möglich wäre. Auf Grund der Apartheidspolitik könnten wir hier auf Dauer nicht leben - doch das Problem der Rassentrennung lässt sich auch nicht so leicht lösen, wie es von Europa aus den Anschein hat. Dies alles zu erörtern, wäre ein langes Kapitel für sich.

Für unsere medizinische Ausbildung hat sich Südafrika in jedem Fall sehr gelohnt. Wir haben nicht nur unsere Sprachkenntnisse verbessert, sondern auch unschätzbare praktische Erfahrungen in der Medizin gesammelt, wie es in Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Nicht zuletzt durch unsere vielen Ausflüge mit unserem eigenen Auto haben wir es auch nicht versäumt, dieses weite und abwechslungsreiche Land aus touristischer Sicht näher kennenzulernen. Mit all diesen Erfahrungen hat uns der Südafrika-Aufenthalt nicht nur unseren fachlichen, sondern auch unseren gesamten geistigen Horizont erweitert.